- 発明のアイデア出しに役立つフレームワーク”TRIZ”とは?

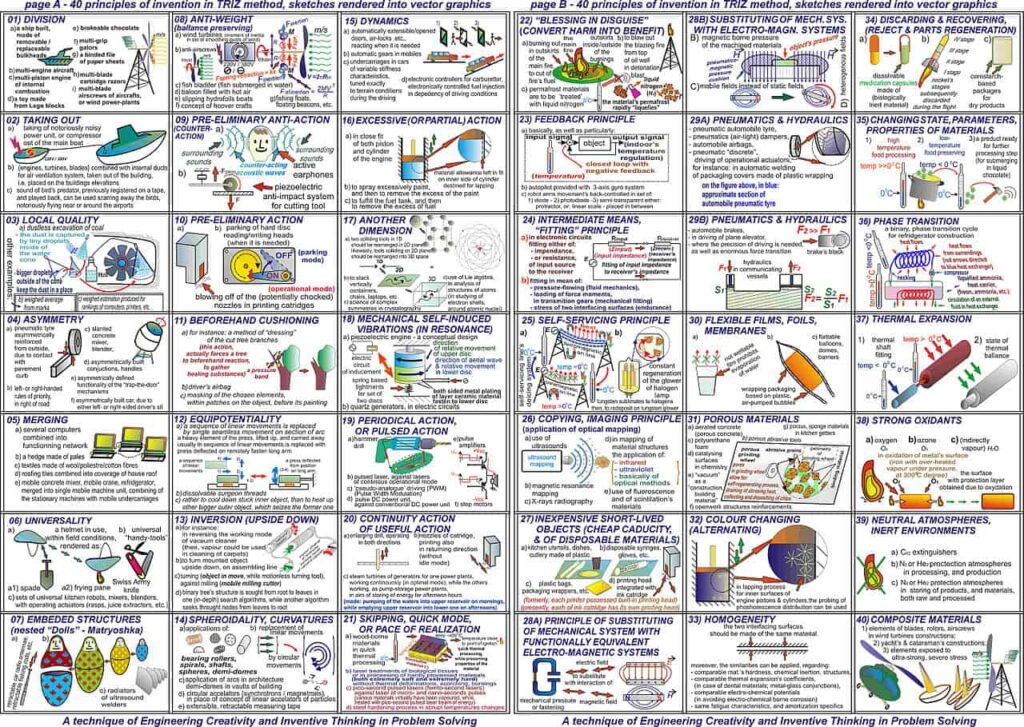

- アイデア出しのためのフレームワーク(TRIZ発明原理) 一覧

- アイデア出しのフレームワーク”TRIZ”を実例を挙げて紹介

- 発明原理 No.1|分割する

- 発明原理 No.2|邪魔なところだけを取り除く、必要なところだけを抽出する

- 発明原理 No.4|非対称にする

- 発明原理 No.5|組み合わせる

- 発明原理 No.6|別の目的でも使う(兼用する)

- 発明原理 No.7|入れ子構造にする

- 発明原理 No.8|つりあわせる

- 発明原理 No.9|あらかじめ逆のことをしておく

- 発明原理 No.10|あらかじめ仕込んでおく

- 発明原理 No.11|不具合が起こったときのために保護材を設けておく

- 発明原理 No.12|重いものを上下に動かさないようにする

- 発明原理 No.13|逆にする

- 発明原理 No.14|直線を曲線に置き変える

- 発明原理 No.15|可変式にする

- 発明原理 No.16|正確性を求めず大雑把に解決する

- 発明原理 No.17|3次元的に考える

- 発明原理 No.18|振動を使う

- 発明原理 No.19|周期的に作用を加える

- 発明原理 No.20|連続させる

- 発明原理 No.21|高速でおこなう

- 発明原理 No.22|都合の悪い現象を逆に有効利用する

- 発明原理 No.23|フィードバックで調整する

- 発明原理 No.24|仲介物を使う

- 発明原理 No.25|セルフサービスされるようにする

- 発明原理 No.26|コピーをつかう

- 発明原理 No.27|使い捨てにする

- 発明原理 No.28|機械的な仕組みを、非機械的な仕組みで置き換える

- 発明原理 No.29|空気圧や液圧をつかう

- 発明原理 No.30|薄膜をつかう

- 発明原理 No.31|多孔質材をつかう

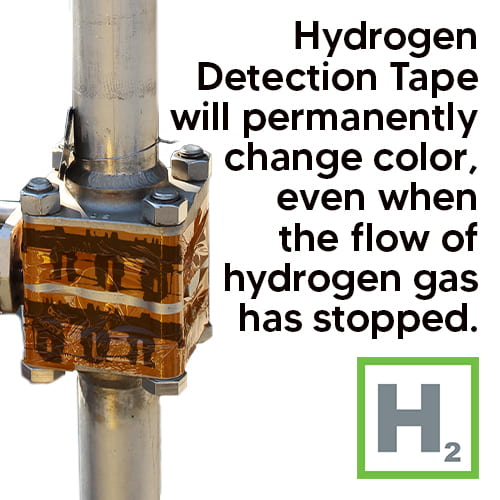

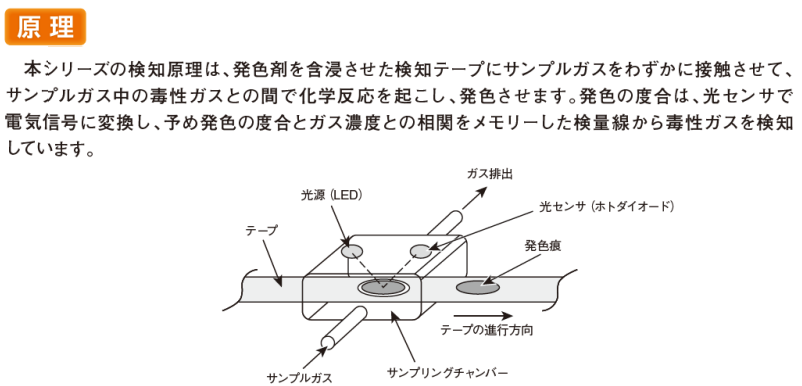

- 発明原理 No.32|色の変化をつかう

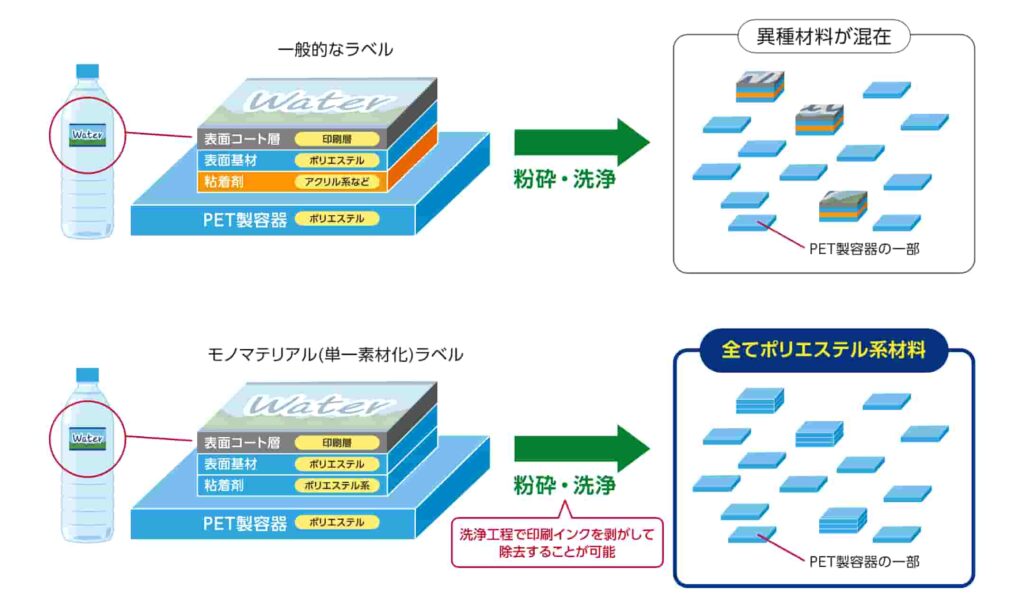

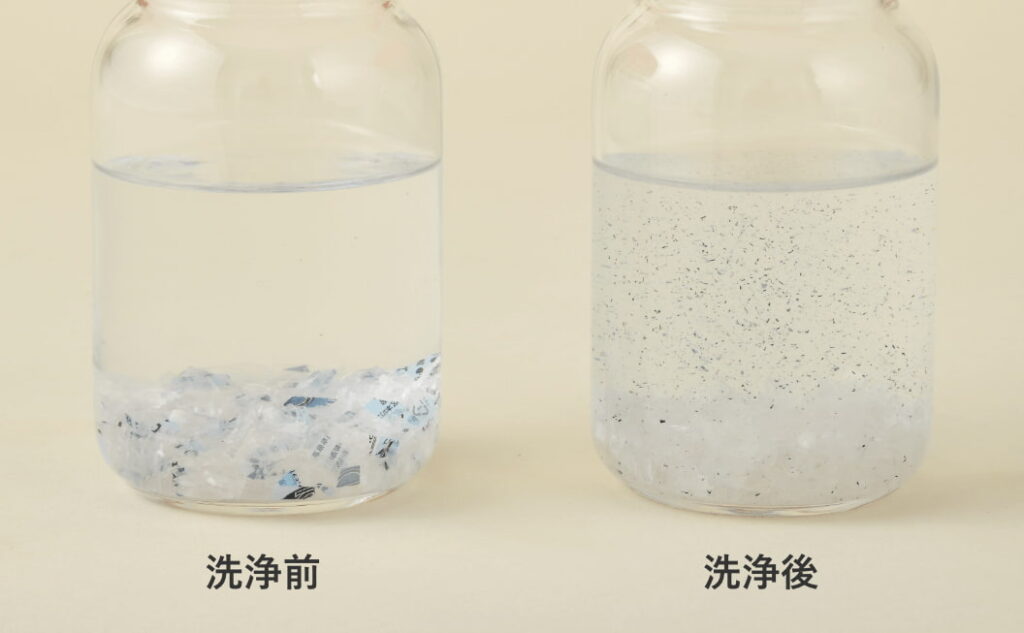

- 発明原理 No.33|均質なものをつかう

- 発明原理 No.34|後で除去できるものを仕込んでおく

- 発明原理 No.35|状態(気体、液体、固体)や密度を変える

- 発明原理 No.36|相変化させる

- 発明原理 No.37|熱膨張をつかう

- 発明原理 No.38|高濃度の酸素をつかう

- 発明原理 No.39|不活性ガスをつかう

- 発明原理 No.40|複合材料をつかう

発明のアイデア出しに役立つフレームワーク”TRIZ”とは?

TRIZ(トリーズ、トゥリーズ)とは、アイデアを生むための着眼点をまとめたものです。

「固体を液体に変えたら?」「磁力を利用したら?」といった着眼点です。これらの着眼点はTRIZでは発明原理と呼ばれます。TRIZには40個の発明原理があります。

課題に対し、この40個の発明原理を当てはめることで解決できるかを検討します。ただ闇雲に考える場合に比べて効率的なアイデア創出ができます。

TRIZは旧ソ連のアルトシュラ―さん(Genrikh Saulovich Altshuller)によって考え出されました。特許の審査官をしていたアルトシュラ―さんは、日々たくさんの特許に触れるうちに、「技術分野が異なっていても課題解決の着眼点は共通」、「着眼点は体系化できる」と考えました。

この考えのもと、膨大な特許を調査して完成したのがTRIZです。ロシア語で、「発明的な課題解決の理論」を意味する言葉の頭文字をとったものです。

アイデア出しのためのフレームワーク(TRIZ発明原理) 一覧

TRIZの発明原理は以下の40個です。

- 分割する

- 邪魔なところだけを取り除く、必要なところだけを抽出する

- 局所的に性質を変える

- 非対称にする

- 組み合わせる

- 別の目的でも使う(兼用する)

- 入れ子構造にする

- つりあわせる

- あらかじめ逆のことをしておく

- あらかじめ仕込んでおく

- 不具合が起こったときのために保護材を設けておく

- 重いものを上下に動かさないようにする

- 逆にする

- 直線を曲線に置き変える

- 可変式にする

- 正確性を求めず大雑把に解決する

- 3次元的に考える

- 振動を使う

- 周期的に作用を加える

- 連続させる

- 高速でおこなう

- 都合の悪い現象を逆に有効利用する

- フィードバックで調整する

- 仲介物をつかう

- セルフサービスされるようにする

- コピーをつかう

- 使い捨てにする

- 機械的な仕組みを、非機械的な仕組みで置き換える

- 空気圧や液圧をつかう

- 薄膜をつかう

- 多孔質材をつかう

- 色の変化をつかう

- 均質なものをつかう

- 後で除去できるものを仕込んでおく

- 状態(気体、液体、固体)や密度を変える

- 相変化させる

- 熱膨張をつかう

- 高濃度の酸素をつかう

- 不活性ガスをつかう

- 複合材料をつかう

これらの切り口を当てはめることで、課題解決できるかを考えます。

言葉だけではイメージがわかないので、次に実例をいくつか見てみましょう。

アイデア出しのフレームワーク”TRIZ”を実例を挙げて紹介

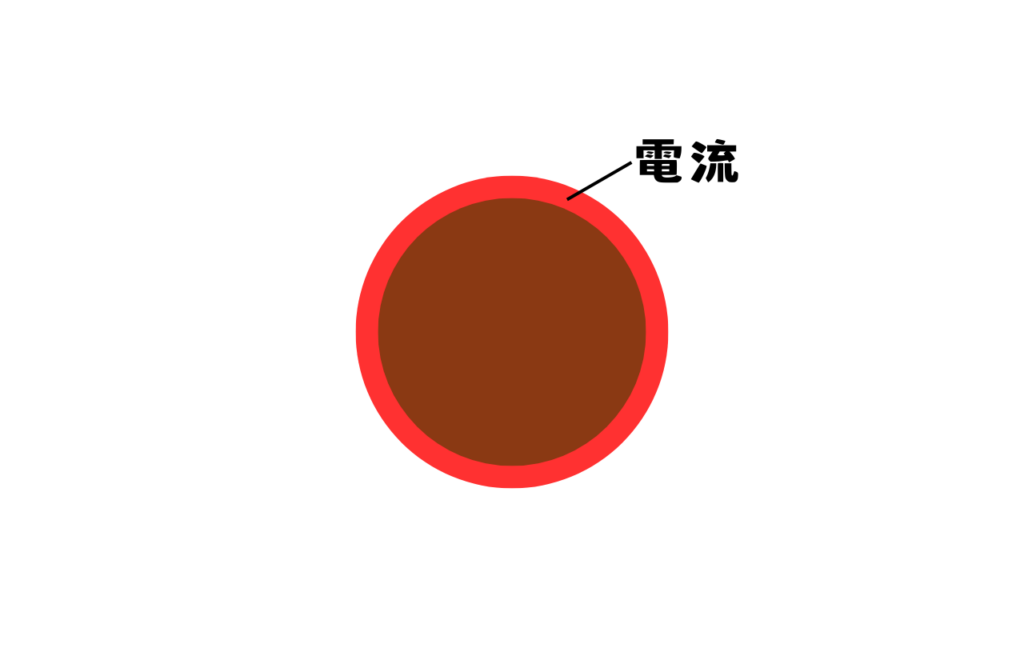

発明原理 No.1|分割する

発明原理 No.1は、部品などを分割するという手法です。

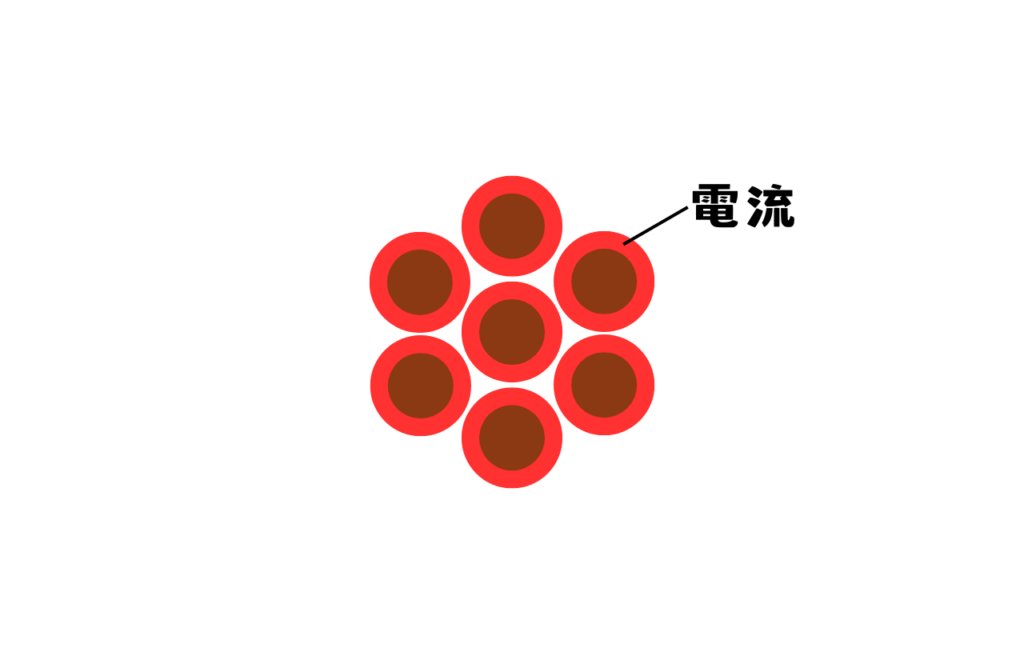

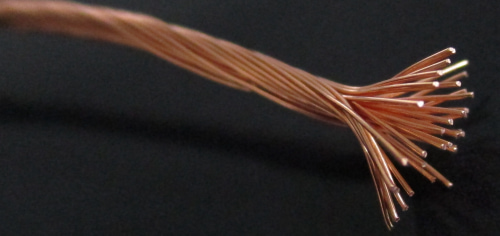

ここでは電線で使われている工夫を紹介します。交流の電気を効率よく送るための電線です。

交流の電気は電線の表面を好んで流れます。この現象は表皮効果と呼ばれます。太い電線を使っても、その太さの割に流せる電流はそれほど大きくなりません。

これを踏まえて問題です。同じ外径の電線で、より多くの交流の電気を送るにはどうしたらよいでしょうか?

答えは、「細い線を束ねて使う」です。電流が流れやすい表面が増えるため、より多くの電流を流すことができます。このような電線はリッツ線とよばれ、身近なところではIHクッキングヒーターの加熱用コイルに使われています。

表皮効果は流れる電気の周波数が高いほど顕著です。コンセントに流れる電気は50Hzか60Hzですが、IHクッキングヒーターの加熱に使われる電気は20kHzから100kHzの高周波です。周波数が桁違いに高いため、リッツ線を使うことのメリットが大きいのです。

「分割する」を適用した例でした。

加美電子工業

https://www.kamidenshi.co.jp/magazine/1343/

東京電力エナジーパートナー

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/e/evdays_tepco/20220530/20220530145443.jpg

発明原理 No.2|邪魔なところだけを取り除く、必要なところだけを抽出する

発明原理 No.2は、邪魔なところだけを取り除く、または、必要なところだけを抽出するという手法です。

ここでは灯台に使われているレンズの例を紹介します。

灯台では、光を遠まで届けるために直径2mを越える巨大なレンズが使われることがあります。このレンズを、虫メガネに使われるような凸レンズで作ってしまうと、とても厚く重いものになってしまいます。

そこで灯台にはフレネルレンズと呼ばれる、レンズを薄く軽くするための工夫がされたものが使われています。

レンズにおいて光が屈折する場所は、レンズの表面だけです。レンズの中身は、光の屈折という観点では何も仕事をしていません。そこで、フランス人のフレネルさんは、レンズの表面の形状だけを切り取って並べて使うことを思いつきました。これがフレネルレンズです。

灯台に用いられるレンズは大型で、直径が2m以上あることもあります。フレネルレンズのおかげで薄く、軽くすることができます。

「必要なところだけを抽出する」、を適用した例でした。

公益社団法人燈光会

https://www.tokokai.org/sign/sign12/

発明原理 No.4|非対称にする

発明原理 No.4は、左右対称などの対象構造のものを非対称にするという手法です。

ここではカーレースにおいて車を左右非対称にすることで速く走れるようにしている例を紹介します。インディ500というレースに使われる自動車です。

インディ500というレースは、一周500mのコースを左回りに回り続ける、というレースです。ストレート部もありますが、右に回ることはありません。

そこで、左回りに都合の良いように、右側後輪のタイヤはほかのタイヤより大きいものを使っています。こうすると、ハンドルをまっすぐにしていても左回りで走ることができます。

ハンドルを切って走ると抵抗が発生しますが、この工夫によりハンドルを切らずに曲がれるため、より速く走れるのです。ストレート部ではハンドルを切って走行しないと曲がってしまいますが、曲がっている時間が長いためこうしたほうがメリットが大きいのです。

「非対称にする」を適用した例でした。

ブリヂストン

https://ms.bridgestone.co.jp/4/indycar/report/8666

発明原理 No.5|組み合わせる

発明原理 No.4は、既存の2つのものを組み合わせる、という手法です。

ここではイヤホンとジッパーを組み合わせた例を紹介します。

イヤホンがカバンの中で絡まってしまったという経験をされた方は多いのではないのでしょうか。この問題は、イヤホンをジッパーと組み合わせるというアイデアで改善されました。「組み合わせる」という解決方法です。

「組み合わせる」で一番有名なものは消しゴム付き鉛筆でしょう。この鉛筆はアメリカ人のハイマン・リップマンさんによって考案されました。そのため、この「組み合わせる」という考え方にハイマン法という名前が付くまでに至っています。

しかし、消しゴム付き鉛筆は消しゴムと鉛筆を単にくっつけただけです。、消しゴムは今まで通り文字を消すために使われ、鉛筆は今まで通り文字を書くために使われます。ハイマンさんの特許は一度は登録されましたが、その後の裁判で無効であるとの判決が下りています。

一方、イヤホンとジッパーの組み合わせはこれまでにない価値を生んでいます。ジッパーが、「布と布をくっつける」ではなく「コードをからまなくする」という価値を提供しているのです。

株式会社ナガオカ

https://www.nagaoka.co.jp/item/p705.html

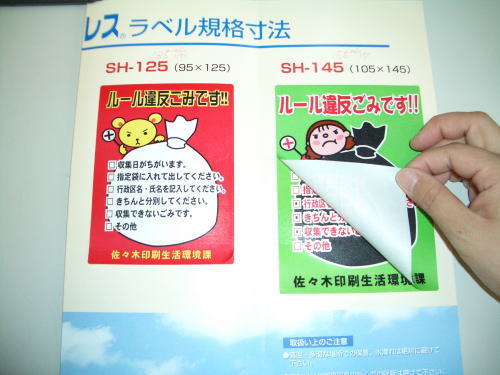

発明原理 No.6|別の目的でも使う(兼用する)

発明原理 No.6は、一つの部品に複数の機能を持たせる、という手法です。

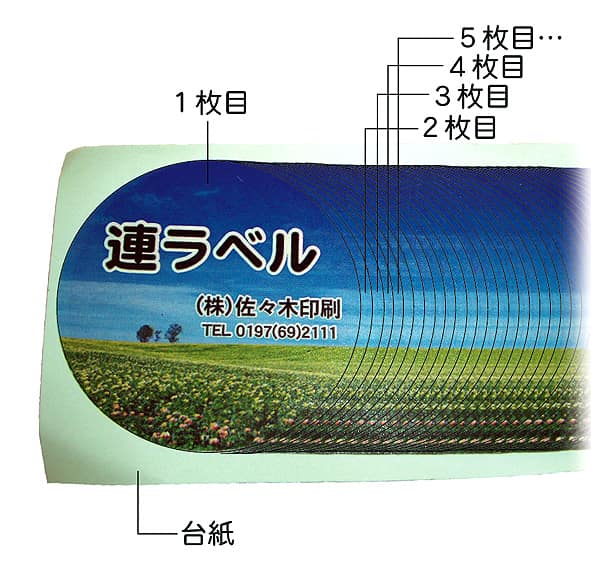

ここではシールの例を紹介します。

シールを貼るときには、剥離紙を剥がします。シールを1枚使ったら、剥離紙1枚がゴミとして出るのが当たり前です。しかし、佐々木印刷の考えたシールはそうではありません。1枚の剥離紙の上に、シールが何枚も積み重なっています。下のシールが上のシールの剥離紙の役割を果たしているのです。剥離紙1枚の上にシールを50枚重ねることもできるそうです。

それでは、もっと多くのシールを扱いたい場合はどうしたらよいのでしょうか?機械を使って自動でシールを貼る場合、数百枚単位でシールが必要です。

その場合は、少しずらして重ねます。こうすることで、1枚の帯状の剥離紙の上に延々とシールを重ねていくことができます。シールを剥離紙としても使う、兼用するという解決方法です。

「別の目的でも使う(兼用する)」を適用した例でした。

株式会社佐々木印刷

http://sasaki-insatsu.com/pc/gaiyo.html

発明原理 No.7|入れ子構造にする

発明原理 No.7は、マトリョーシカのように入れ子構造にする、という手法です。伸び縮みするアンテナや物干し竿でお馴染みですね。

ここでは折り畳みバケツと傘ケースの例を挙げておきます。

RULAYMAN

https://www.rulayman.jp/collections

セイワ

https://www.seiwa-c.co.jp/products/w655/

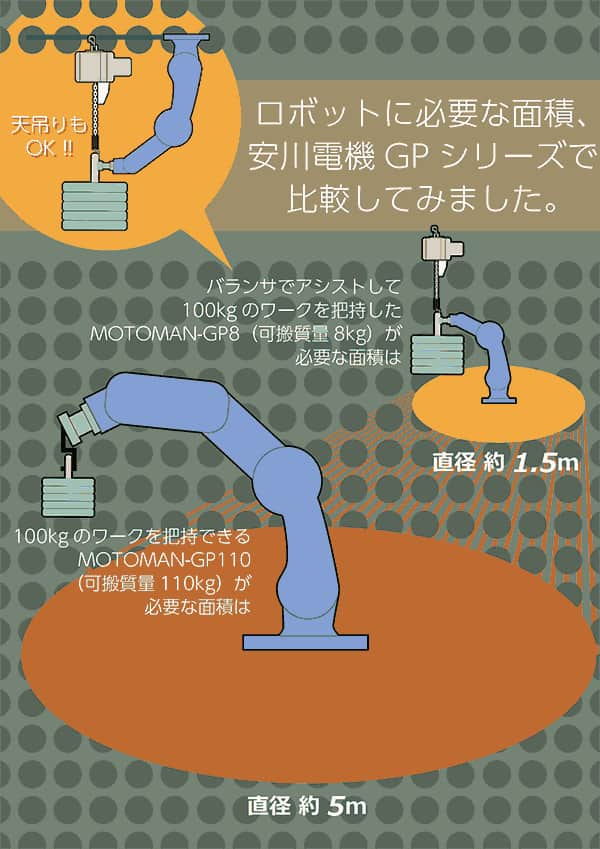

発明原理 No.8|つりあわせる

発明原理 No.8は、つりあわせる、という手法です。

ここでは重量物の搬送に使われるバランサの例を紹介します。

工場などで重いものを運ぶときに使われるのがバランサです。バランサを使えば、バランサが荷物を持ち上げる力を常に加えてつり合いをとってくれるため、作業者は横方向に押す軽い力だけで荷物を運ぶことができます。

人の作業を楽にするために使うのが従来の使い方ですが、最近はロボット用のバランサも販売されています。重い荷物をより小さいロボットで運ぶことができるようになります。ロボットが安く小さくなることもメリットですが、非力な協調ロボットを使うことができるようになり、ロボットと人を隔離する柵が不要になることも大きなメリットです。

つりあわせる、という解決方法でした。

ユニパルス

https://news.unipulse.tokyo/ml-robot/

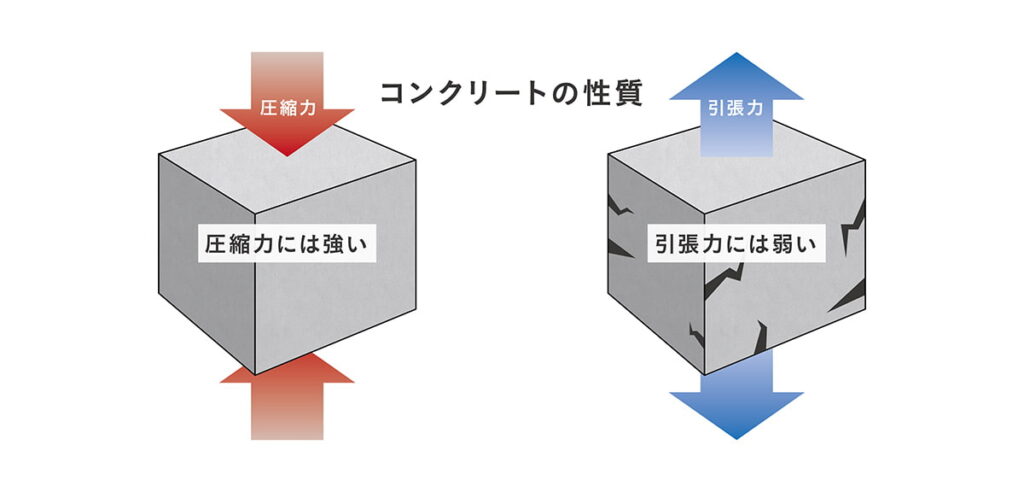

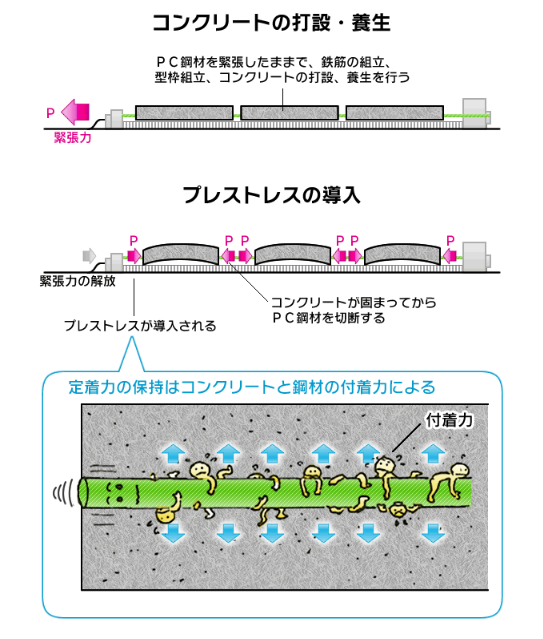

発明原理 No.9|あらかじめ逆のことをしておく

発明原理 No.9は、あらかじめ逆のことをしておく、という手法です。

ここでは引っ張る力が加わることに備えて、前もって圧縮する力を加えておくコンクリートの例を紹介します。

コンクリートは圧縮力に強いですものの、引張力には弱いです。

補強に鉄筋が用いられることが多いですが、ただ鉄筋を入れるより効果的な方法があります。それは、コンクリートに仕込む鉄筋に張力を与え、鉄筋が伸びた状態でコンクリートと合体させる方法です。

コンクリートが固まった後に鉄筋に与えた張力を取り除きます。これにより鉄筋は縮もうとするため、コンクリートに圧縮の力が加わります。

こうして作られた鉄筋コンクリートは、鉄筋から常に圧縮の力を受けているので、少々引っ張られた程度では、壊れないのです。このようなコンクリートは、PC(Prestressed Concrete)と呼ばれます。

不具合に備えて逆のことをしておく、という解決方法でした。

株式会社 富士ピー・エス

https://www.fujips.co.jp/technology/pc.html

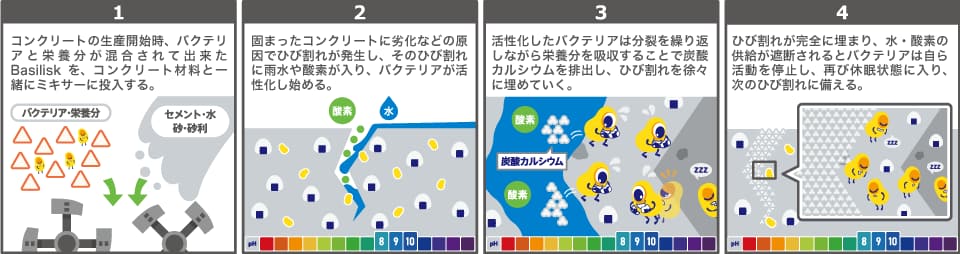

発明原理 No.10|あらかじめ仕込んでおく

発明原理 No.10は、効果が必要になる前にあらかじめ仕込んでおく、という手法です。

ここではコンクリートのひび割れを修復するために使われている例を紹介します。

コンクリートのひび割れの修復には、ひびにエポキシやポリウレタンといった接着剤を注入することが一般的ですが、自らひびを修復する能力を持ったコンクリートも開発されています。ひびを埋める作用のある炭酸カルシウムをつくり出すバクテリアをあらかじめコンクリートに仕込んででおく、という方法です。

バクテリアは、栄養分となる乳酸カルシウムと共にコンクリートに混ぜ込まれます。ひびが無い状態ではバクテリアに酸素も水も供給されません。この状態ではバクテリアは休眠しています。コンクリートにひびが入ってバクテリアに酸素や水が供給されると、バクテリアが活動を始めます。バクテリアは餌として一緒に混ぜ込んだ乳酸カルシウムを食べて炭酸カルシウムを排出します。この炭酸カルシウムがひび割れを埋めるのです。

ひびが埋まるとバクテリアへの酸素や水の供給が遮断され、バクテリアはまた休眠状態に入ります。休眠状態で次のひび割れに備えるのです。

ひび割れに備えてバクテリアとその餌を仕込んでおく、「あらかじめ仕込んでおく」という解決方法でした。

政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202303/202303_10_jp.html

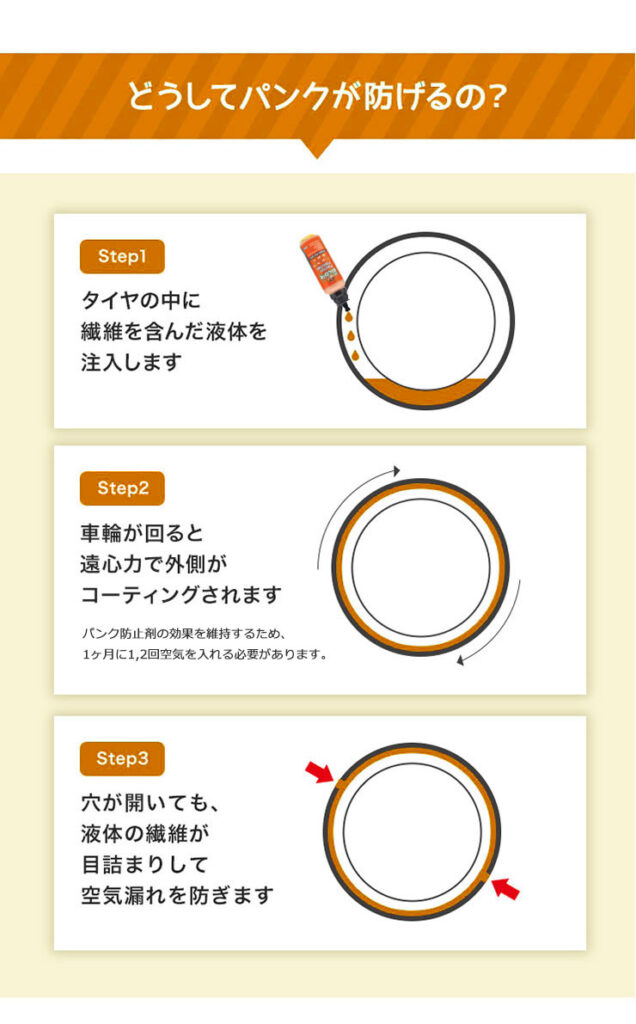

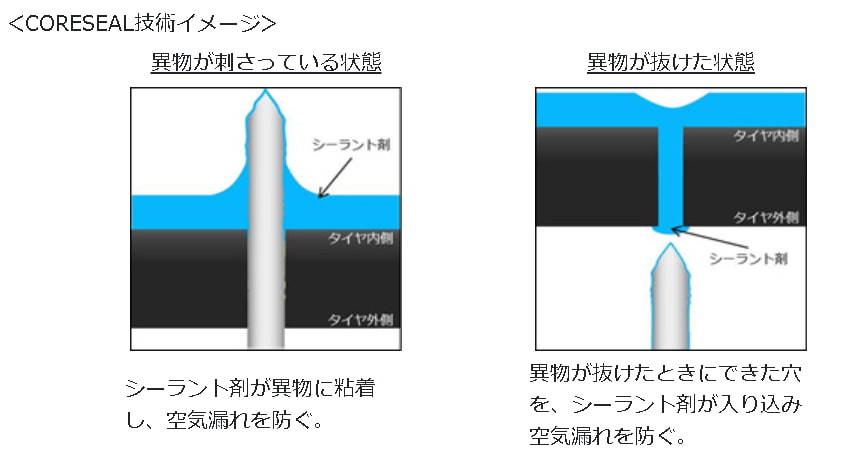

発明原理 No.11|不具合が起こったときのために保護材を設けておく

発明原理 No.11は、不具合を見越して保護材や修理材を用意しておくという手法です。

ここではパンク修理の例を紹介します。

あらかじめパンクに備えておくといえば、タイヤの中に注入するパンク防止剤が知られています。パンク防止剤は接着成分と繊維でできています。これをタイヤの中に入れておけば、タイヤに穴が開いても接着成分と繊維が穴を埋めてくれるのです。

このようなパンク防止剤は自転車や自動車を購入後にタイヤに入れる必要がありますが、今ではタイヤ自体にパンク防止機能を持たせたものもあります。住友ゴムのコアシールというタイヤです。

このタイヤの内側には、シーラントとよばれる粘着性のある材料が塗布されています。釘などの異物がタイヤに刺さっても、シーラント材が異物に粘着することで空気漏れを防ぎます。異物が抜けた後はシーラント材が穴をふさぎます。

パンクという不具合に備えて、あらかじめ修理材が用意してあるのです。

筋状のものがパンクを防ぐシーラント

サイクルベースあさひ

https://ec.cb-asahi.co.jp/catalog/products/a1a5701128f74b5b968f3bac4bd59c67

住友ゴム

https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/2021_054.html

発明原理 No.12|重いものを上下に動かさないようにする

発明原理 No.12は、重いものを上下に動かすのをやめる、という手法です。

ガスボンベやドラム缶を転がして運ぶというやり方も、この手法を使っているといえるでしょう。しかしここでは、工場や物流センターで運搬作業をしているロボットの例を紹介します。

このロボットは棚の下に潜り込んで棚を運びます。少しだけ棚を持ち上げて浮かせ、そのまま搬送をします。少し棚を持ち上げてはいますが、棚を高く持ち上げて運搬台車に乗せることを考えるとだいぶ楽ができます。

シャープ

https://jp.sharp/business/agv/rss/trs/

発明原理 No.13|逆にする

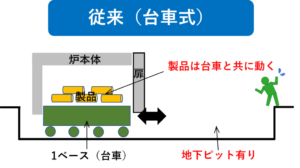

発明原理 No.13は、加熱するかわりに冷やす、引っ張る代わりに押すなど、逆にするという手法です。固定していたものを動かし、動いていたものを固定する、という考えも含みます。

ここでは熱処理に使われる炉の例を紹介します。

製品の強度などを向上させるために、熱処理がされることがあります。たくさんの部品を一度に熱処理するためには、治具と言われる部品起き(台車)に製品をたくさん乗せて、その台車ごと炉にいれて熱処理をします。しかし、その台車を動かす際に、乗せている製品が荷崩れする場合があります。

対策として、製品が乗った台車を動かす代わりに炉を動かすという方法があります。この方法であれば、台車を動かした拍子に製品が荷崩れする心配がありません。

反対ににする、という解決方法です。今回の場合は、動いていた製品を固定し、固定されていた炉を動かすことで課題を解決しています。

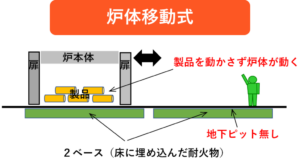

この「炉を動かす」という方法は、熱処理する製品が巨大で動かすことが困難な場合にも有効です。

重さ1000トンの製品を熱処理する炉の重さは100トン程度です。炉のほうが軽いため、炉を動かしたほうが楽なのです。

三建産業株式会社

https://www.sanken-sangyo.co.jp/product/movable-furnace

発明原理 No.14|直線を曲線に置き変える

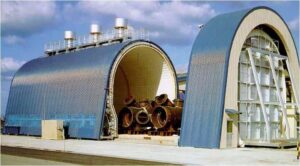

発明原理 No.14は、これまで直線だったものを曲線に置き換えたり、平面だったものを曲面に置き換えたりする手法です。直線運動を回転運動に置き換えるという考えも含まれます。

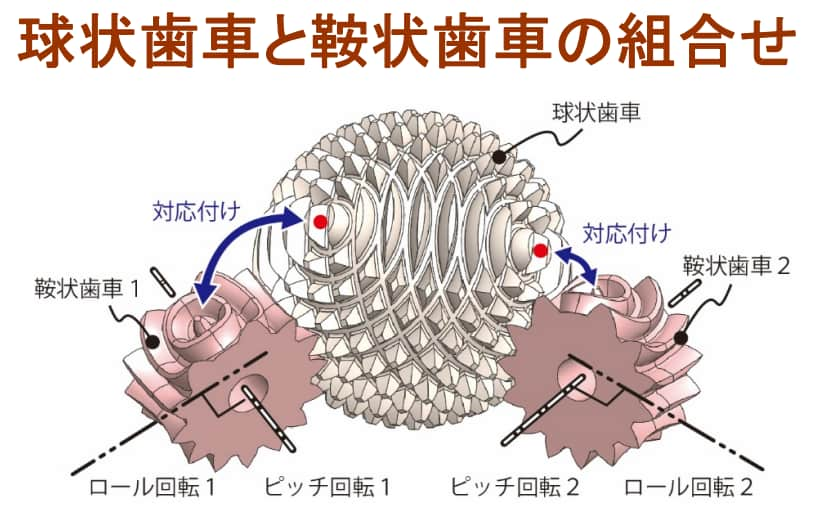

ここでは歯車を球形にすることで従来に無い自由な動きを実現した例を紹介します。

歯車といえば円盤の外周にギザギザがある形が普通ですが、山形大学は球形の歯車を使った駆動モジュールを開発しました。これを使うと左右上下、回転といった自由な動きを実現できます。人の肩の関節のような動きができるのです。

このような複雑な動きを、小さな歯車2個で球状の歯車を動かして実現しています。「平面を曲面に置き換える」という解決方法です。

山形大学

https://shingi.jst.go.jp/pdf/2020/2020_yamagata-u_3.pdf

発明原理 No.15|可変式にする

発明原理 No.15は、固定されているものを可変式にしたり、交換可能のするという手法です。

ここでは画鋲の例を紹介します。

普通の画鋲は針がむき出しです。うっかり針先に触ってしまうと怪我をする恐れがあります。

これに対して、コクヨから販売されているプニョプニョピンという画鋲には針先を覆うカバーが付いています。画鋲を使うたびにカバーを着脱しなければならないと手間ですが、この画鋲は壁に刺すときにカバーが潰れて針が出てくる仕組みになっています。

画鋲を壁に刺す動作で動く可変式のカバーを設けたのです。「可変式にする」という解決方法です。

コクヨ

https://www.kokuyo.co.jp/creative/ud/products/punyopunyopin.html

発明原理 No.16|正確性を求めず大雑把に解決する

発明原理 No.16は、正確性を求めないという手法です。まずは大雑把に処理をして、その後で微調整することが有効な場合があります。

身近な例はお米を計量するときの「すりきり」でしょう。1カップ分のお米を正確にすくうことはできません。しかし、まず大雑把に多めにお米をカップにすくっておき、「すりきり」をすることで正確にカップ1杯分が計量できるのです。

お米の計量が一番身近ですが、ここでは工場で行われる液体の計量の例を紹介します。お米の場合と同じ考え方が使われています。

工場において液体を決まった量だけ正確にボトルに注入することは難しいことではありません。液体を送るバルブが開いている時間を設定するだけです。しかし、決まった量では不都合がある場合があります。

製造時のばらつきによってボトルの容積は1個1個微妙に違います。そこに毎回同じ量の液体を入れてしまうと、ボトル内の液面が上がったり下がったりしてしまいます。これが問題とならない製品もありますが、高級な化粧品等では許容されません。棚に陳列した際に、製品ごとに液面がばらついていては格好がつかないからです。

毎回決まった量の液体をボトルに入れるかわりに、毎回決まった高さまで液体をボトルに入れればこの問題は解決できます。しかし、目にもとまらぬスピードで製品が流れていく工場において、液面の高さを測りながら液体を入れることは困難です。

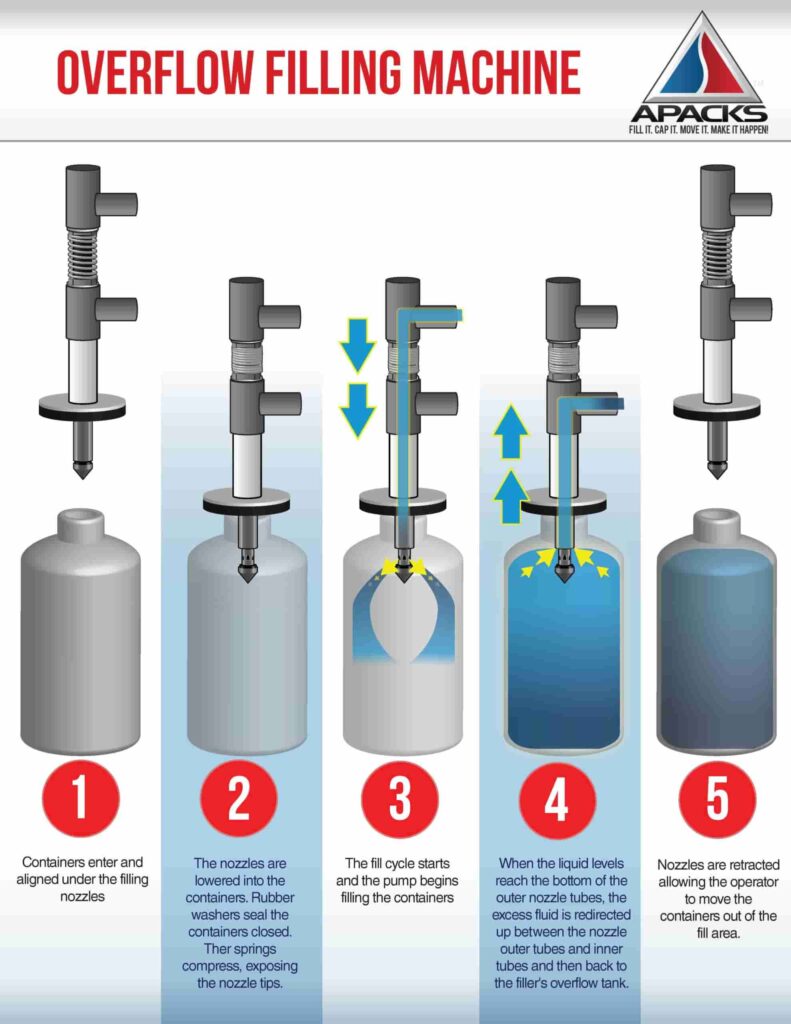

そこで工場ではオーバーフロー充填という方法が用いられています。

この充填方法で使われるノズルには、液体をボトルに入れるための口と、液体をボトルから吸い出すための口が設けられています。まず、ボトルに多めに液体を入れ、そのあと後者のノズルで余分な液体を吸い出します。吸い出すノズルの口の高さが一定であれば、ボトルに入る液体の液面の高さはボトルの容積が変動しても毎回同じです。

まずは大雑把に多めに液体をボトルに入れて、その後で微調整しているのです。

タイガー

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/feature/rice-cooker/takitate50/51/

APACKS

https://www.apacks.com/product/automatic-pressure-overflow-filler/

発明原理 No.17|3次元的に考える

発明原理 No.17は、平面の上で考えていたことを3次元で考えるという手法です。

ここでは計量カップの例を紹介します。

計量カップに入った液体の量を確認するには、目盛りを真横から見る必要があります。そのためには、計量カップを持ち上げたりしゃがんだりする必要があり面倒です。

これに対しOXO(オクソー)の考えた計量カップは、上からのぞき込むだけで液体の量を知ることが出来ます。

ポイントは、計量カップの底が傾斜していることです。これにより、液体の量が変わると上から見たときの液体の淵の位置が変化します。傾斜部に設けた目盛りを見れば、入っている量がわかるのです。

これまでの計量カップは、液体の淵がその量によって上下に移動する現象を見て量を確認していました。それに対しOXO(オクソー)の計量カップは液面の上下運動を液の淵の水平運動に変換し、その動きで量を確認できるようにしているのです。「3次元的に考える」という解決方法です。

OXO(オクソー)

https://www.oxojapan.com/products/oxo-new-products/oxo-newitems/2-cup-angled-measuring-cup-jp/

発明原理 No.18|振動を使う

発明原理 No.18は、振動を使うという手法です。体に感じる振動だけでなく、超音波や電圧、電流の振動も有効です。

ここでは振動を使って火を消す例を紹介します。音による消火です。

火事の時に頼りになるのが消火器ですが、消火器を使って火を消すと飛び散った消火剤の跡片付けが大変です。そこで、音を使った消火器の出番です。大きなスピーカーを使い、炎に重低音を浴びせます。すると炎は激しく揺さぶられて消えてしまいます。

「振動を使う」を適用した例でした。

George Mason University

https://www.youtube.com/watch?v=uPVQMZ4ikvM

発明原理 No.19|周期的に作用を加える

圧縮エアでワークに付いた切子などを掃除する際、エアを左右に動かしながらワークに吹きかけることで綺麗に掃除をすることができます。「波動ノズル・パタガン」はエアを噴射すると同時に、そのエアでノズルの向きをパタパタと変えて、効果的な掃除を手助けします。

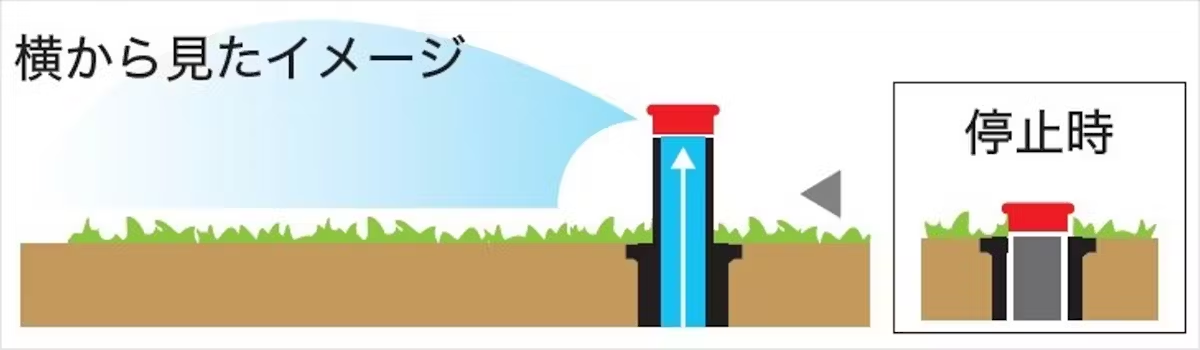

同様の仕組みを使ったものに、芝生に水をまくスプリンクラーがあります。水を噴出すると同時に、その勢いを使ってノズルを回転させます。

両者とも、エアや水を吹きかける機構がノズルを回転させる機構を兼ねています。兼用する、という解決方法です。

また、スプリンクラーの一種であるポップアップスプリンクラーでは、水圧がかかるとスプリンクラーが地面から飛び出すようになっています。水を止めるとノズルは地中に戻ります。

こちらは、ノズルを出す、水を出す、ノズルを回転させる、の三つの仕事をいっぺんに片づけています。

大浩研熱株式会社

http://www.daico-t.com/product/patagun/spg2525g.htm

グローベン株式会社

https://sansuiki.com/

発明原理 No.20|連続させる

発明原理 No.20は、無駄な動きを排除して有効な作用を連続させる、という手法です。とりわけ往復運動に起因する無駄を、回転運動に変えることで取り除く、という手法がとられることが多いです。

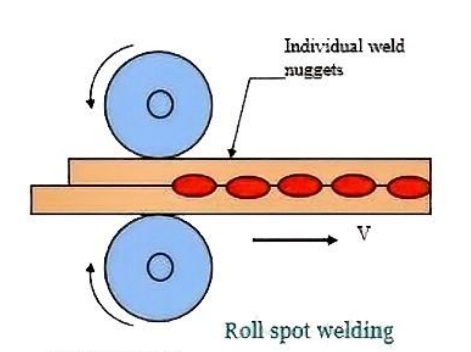

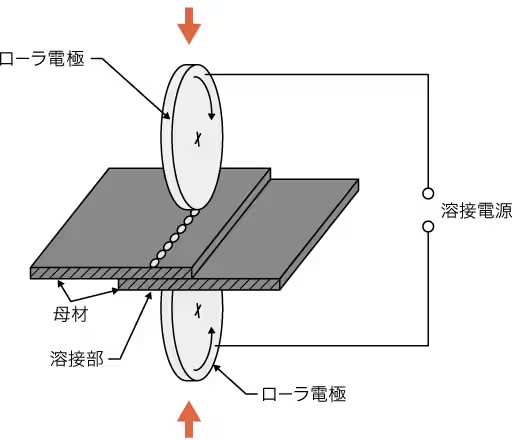

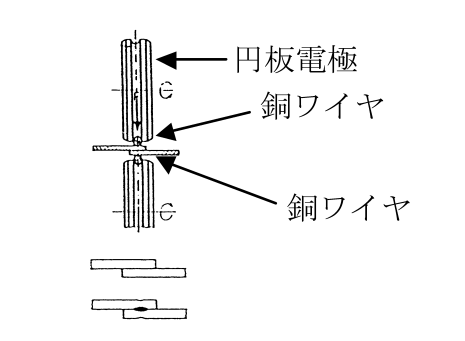

ここでは抵抗溶接に使われている例を紹介します。

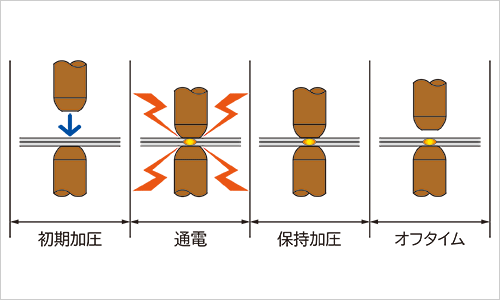

自動車のボディを作る工場ではスポット溶接という接合方法が使われています。溶接したい2枚の板を1対の電極で挟み、電極間に通電することで溶接します。

リベットやネジによる締結に比べると十分速い工法ですが、非常に多くの溶接をおこなう場合は別の方法が使われる場合があります。それは電極の往復運動を伴わないロールスポット溶接です。

ロールスポット溶接では、棒状の電極を往復運動させる代わりに円盤状の電極を回転させます。電極を回転させながら一定間隔で電気を流すことにより、電極の往復運動なしに多数の溶接を高速でおこなうことができます。

エスエムケイ

https://www.e-smk.co.jp/reference/resistance.html

安川電機

https://www.yaskawa.co.jp/newsrelease/product/58362

DRIVEN

https://www.projectdriven.eu/wp-content/uploads/2023/10/04_03_Welding_heat-treatment_2022.pdf

発明原理 No.21|高速でおこなう

発明原理 No.21は、ゆっくりやってもうまくできないことを高速で実施する、という手法です。

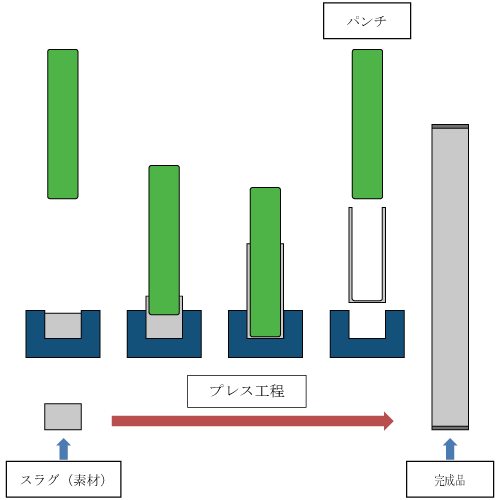

ここではアルミを成形する例を紹介します。下の写真のような深い容器をつくる場合に使われるインパクト成形です。

この工法では、固まりのアルミ(スラグと呼ばれる)を型に入れ、棒状の金型(パンチ)を高速で押し込みます。するとスラグが勢いよく上に飛び出てきて容器の形ができます。

パンチをゆっくりと動かしていてはこの形はできません。型に入れたスラグをパンチに沿わせて上に伸ばすには、パンチを高速でスラグに打ち込むことが重要です。

同じような形はプレス成形でも作ることが出来ます。しかし、プレス成型は複数の工程が必要でたくさんの金型が必要なのに対し、インパクト成形は1工程で成形が完了し、金型も1つですむというメリットがあります。

三習工業

https://sanshu-ind-co-jp.prm-ssl.jp/services/aluminium.html

中野鍛造所

https://www.nkn.co.jp/blog/2017/0926080422.html

藤川金属工業

https://www.fujikawa-metal.com/technical/

発明原理 No.22|都合の悪い現象を逆に有効利用する

発明原理 No.22は、都合の悪い現象を逆に有効利用する、という手法です。

ここでは高速道路で使われている騒音対策の例を紹介します。

高速道路の壁の上に下の写真のような部品が付いているのを見たことはないでしょうか?この部品は高速道路を走る車の騒音が高速道路の外へ伝わりにくくするためのものです。その形からトナカイと呼ばれています。

車からの騒音をこのトナカイの中で反射させ、後から来た騒音と衝突させます。これにより、ノイズキャンセル機能付きのイヤホンと同じ原理で騒音を低減することができます。

JFE建材

https://jfe-kenzai.co.jp/products/advanced-sound-absorption-equipment/

発明原理 No.23|フィードバックで調整する

発明原理 No.23は、フィードバック制御をするという手法です。

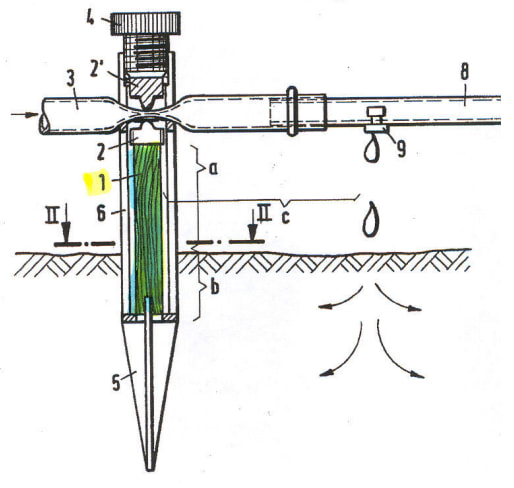

電気的なセンサーやアクチュエータを使ったフィードバックは今の時代では当たり前ですので、ここではシンプルなからくりを使ったフィードバック制御を紹介します。灌漑用のバルブです。

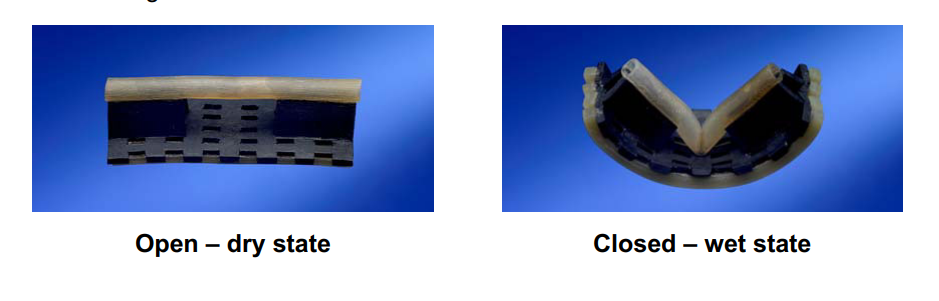

下のイラストは、土が乾燥しているときにだけ水をまくためのバルブです。電気的な仕掛けは使わず、水分による木材の膨張と収縮を利用します。

土の中の水分が多いと木材が水分を吸うことで膨らんでホースを圧迫し、水が流れなくなります。土の中の水分が少なくなって木材が乾燥して縮むと、ホースの圧迫が解除されて散水されます。電気を使うことなく、木材を使ったシンプルな仕組みでフィードバック制御を実現しています。

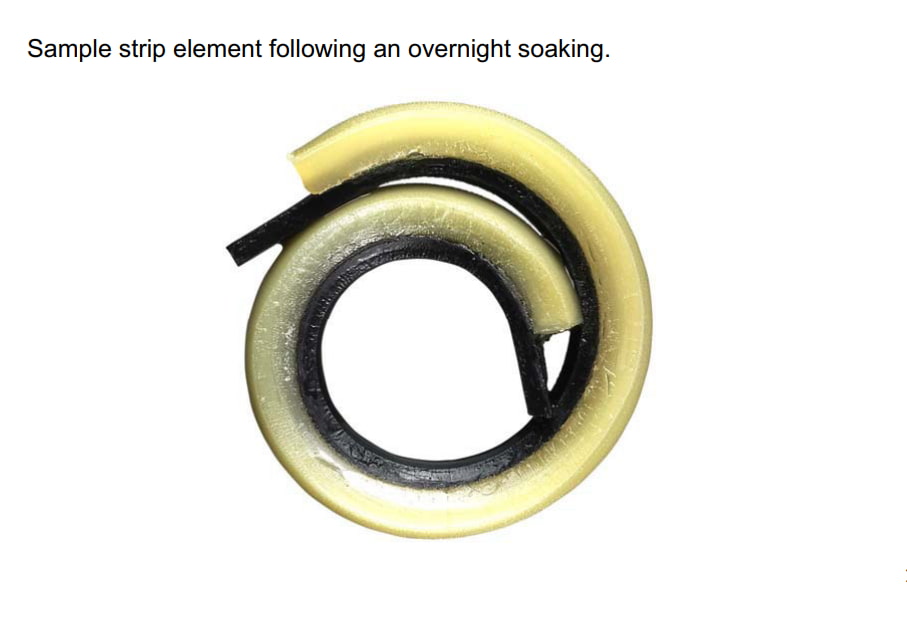

もう一つ似た例を紹介しましょう。バイメタルのような動きをするTPE(熱可塑性エラストマー)を利用したフィードバックです。水分を吸って膨らみやすいTPEと、水分で膨らみにくいTPEを貼り付けたバイメタルのようなものを使います。

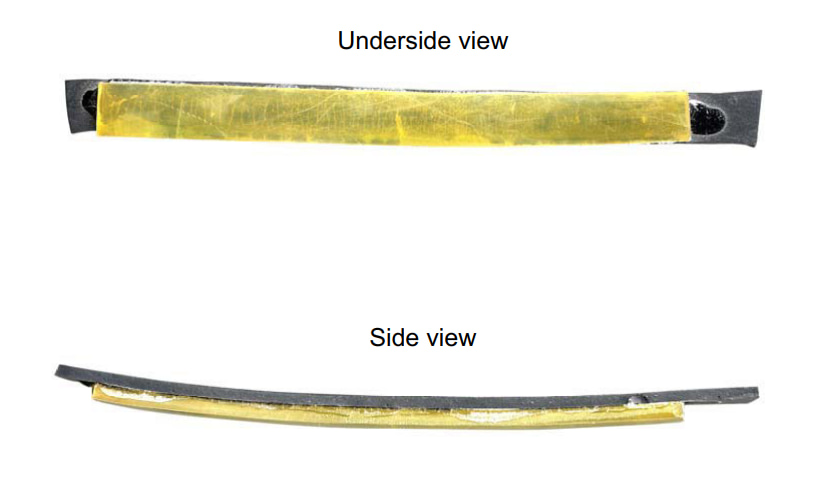

この”バイメタル”は湿度が高い状況に置かれると反ります。下の写真は黄色いTPEが吸湿して膨潤することで反っている様子です。

さらに吸水すると下のように丸まってしまいます。

この”バイメタル”を使った、「湿度に反応して開閉するバルブ」が以下の写真のものです。”バイメタル”が反ることで、それに接着されたホースが曲げられ(キンクといいます)、水の流れがせき止められます。電気的な仕組みを使うことなく、シンプルな仕組みで湿度の情報をフィードバックして水の流れを制御しています。

Irrigation Association(Mike Brown DIM)

https://www.irrigation.org/IA/FileUploads/IA/Resources/TechnicalPapers/2008/Moisture-ActivatedKinkValvesForTheHose-FedIrrigationOfIndividualTreesShrubsAndVines.pdf

発明原理 No.24|仲介物を使う

発明原理 No.24は、対象物を直接操作するのではなく、仲介物を介して影響を与えるという手法です。

ここでは食品工場で設備部品が製品に混入することを防ぐ方法の例を紹介します。

食品工場では食材の搬送に真空吸着を使うことがあります。形が一定でない食材を吸着するには柔らかいゴムでできた真空パッドが必要です。一方で、柔らかいゴムは壊れやすく、破片が食品に混入してしまう危険があります。

そこで食品工場では鉄粉入りのゴムでできた吸着パッドを使うことがあります。

ゴムは金属探知機に反応しませんが、鉄粉入りのゴムであれば金属探知機で見つけるることができます。ゴムと金属探知機の間に「鉄粉」という仲介物を設けるのです。

同じ観点で鉄粉入りの結束バンドや配線を固定するためのクリップ、配線保護材などが用意されています。

日本ピスコ

https://www.pisco.co.jp/event/foodtechjapan2th/

ヘラマンタイトン

https://www.hellermanntyton.co.jp/product/cabletie/a07_metal_content.html

発明原理 No.25|セルフサービスされるようにする

発明原理 No.25は、部品自体にその部品のためになるような働きをさせる、という手法です。

風を受けることで自分自身を掃除する機能を持った反射板が身近な例です。風車に反射板を拭くためのワイパーが付いています。

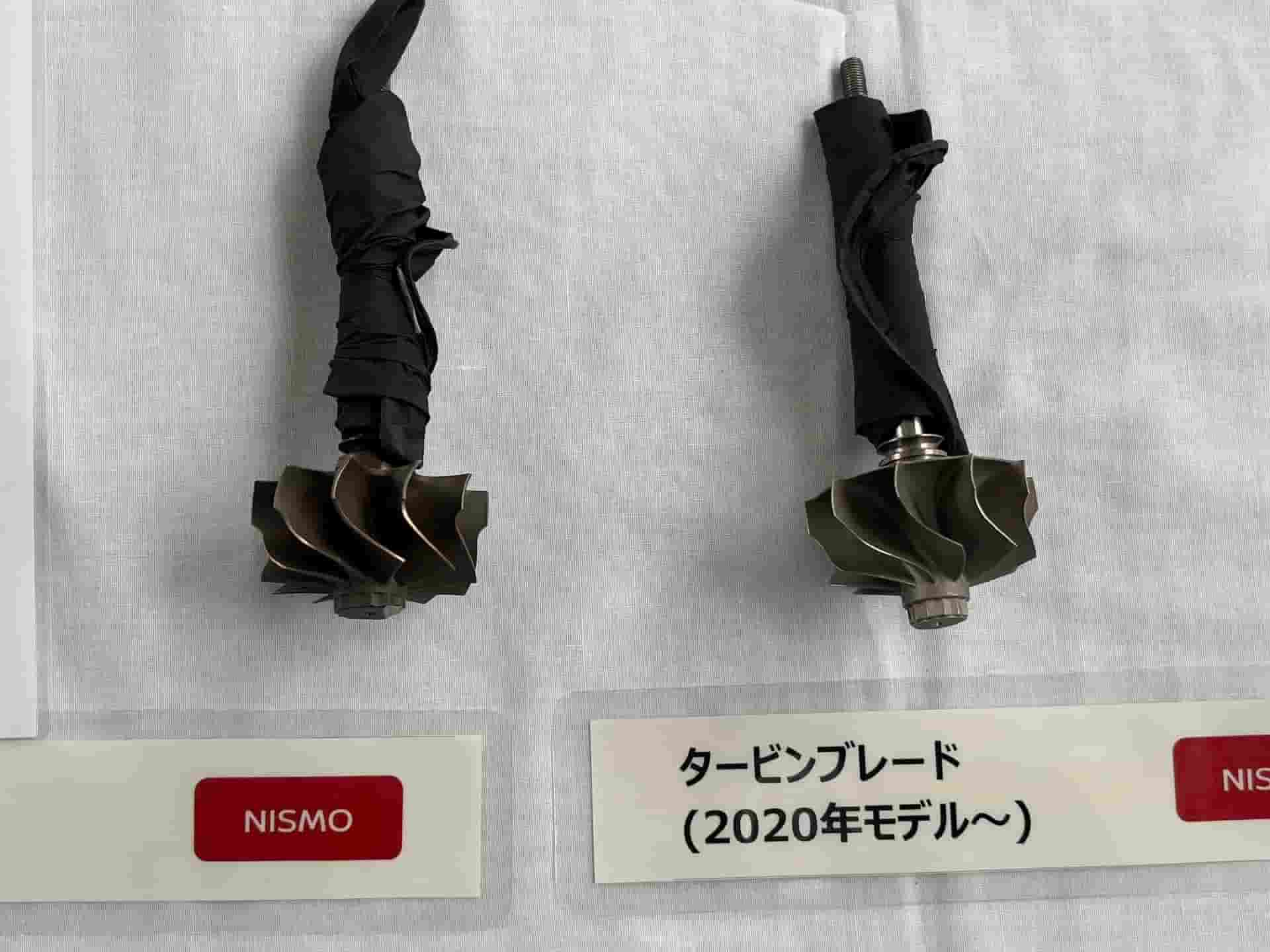

しかしこれはあまりにもよく知られていますので、ここではターボチャージャーの例を紹介します。

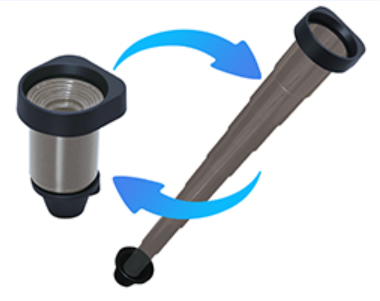

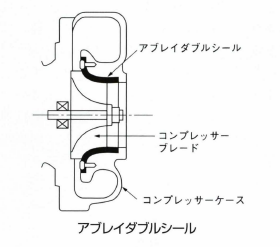

ターボチャージャーは羽を回転させて空気を送る装置です。この羽(タービン)と、タービンが入ているケース(ハウジング)のクリアランスが小さいほど空気の漏れが少なく、良い製品といえます。

しかしクリアランスを小さく設定しすぎると、製造上の誤差などによりハウジングとタービンが接触して破損してしまうという不具合が生じます。そこで「クリアランスが小さいこと」と、「接触して破損しないこと」を両立させる工夫がなされています。

それは、ハウジングの、タービンが接触する可能性がある部位を削れやすい材質でつくる、という工夫です。削れやすいコーティングの場合もあれば、削れやすい樹脂のシール材を使う場合もあります。このようなシールはアブレイダブルシールと呼ばれます。アブレイダブルとは削れるという意味です。

タービンがハウジングに接触したとしても、ハウジング側が削れて理想的なクリアランスをつくり出します。タービンとハウジングが自分たち自身でクリアランスを調整するのです。これが発明原理 No.25の意味するセルフサービスです。

アークノハラ

https://arc-nohara.co.jp/products/delineator/aboutdelineator.html

シマ商会

https://shima-corp.com/labo/parts/what-is-a-turbocharger

日産自動車

https://blog.nissan.co.jp/DEALER/1000/196/entry2737

発明原理 No.26|コピーをつかう

発明原理 No26は、本物を使わずにコピーを使うという方法です。

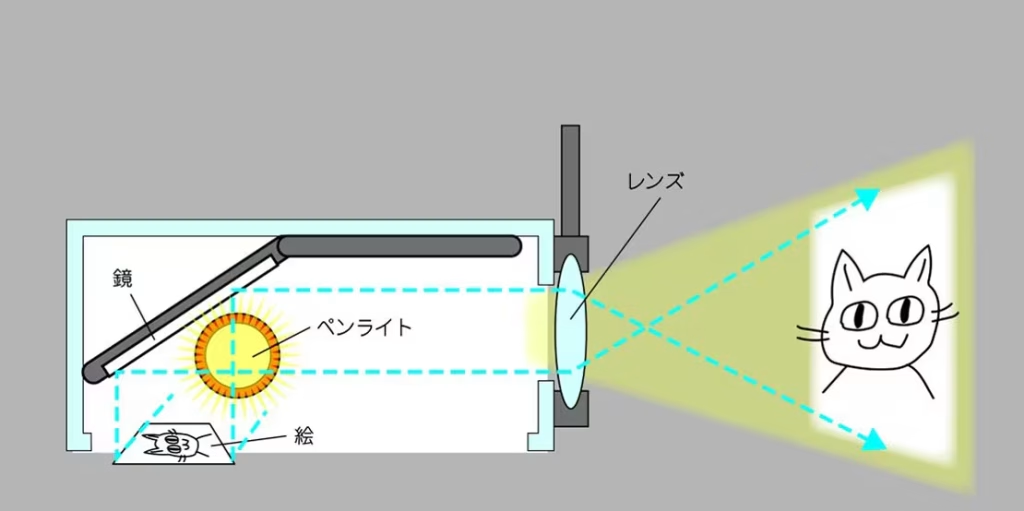

ここでは小さい部品の輪郭を測定するためにつかわれる測定投影機を紹介します。

測定投影機は、小さな部品のシルエットをスクリーン上に拡大して投影する装置です。実物の形状を測定するかわりに、このシルエットの角度や大きさを確認します。

仕組みは大雑把にいうと下に示すようなものですが、立体物を投影した時に、遠い部分が小さく、近い部分が大きく映ってしまっては正確な測定ができません。そこで、測定投影機ではテレセントリック光学系とよばれる光学設計が使われます。この方法を用いると対象物からの平行光のみを結像させることができ、測定対象を、その位置や距離に関わらず同じ倍率に拡大することができます。

京都府中小企業技術センター

https://www.kptc.jp/kiki/007/

オリンパス

https://www.olympus.co.jp/technology/jiyuukenkyu/jikken/06/shikumi/?page=technology_jiyuukenkyu

発明原理 No.27|使い捨てにする

発明原理 No.27は、高価な部品を使って長寿命を求める代わりに安価で使い捨ての部品を使うという手法です。

ここでは溶接に使われる電極の例を紹介します。

一対の円板電極(ローラ電極)を使って重ねた鉄板を溶接する方法をシーム溶接といいます。溶接する鉄板にめっきがされている場合、この円板電極には溶接の熱で融けためっきが付着して堆積していきます。そして、付着しためっきは溶接不良の原因となります。

対策としてスコッチブライトのような研磨用パッドを使っためっきの除去が行われています。電極をいったん溶接機から外してめっきを除去する場合もありますし、シーム溶接機に常に電極を研磨し続ける機構を設ける場合もあります。

これとは別に、電極を使い捨てにするという手法がとられることもあります。ただし、電極全体を毎回交換していては多額の費用がかかってしまうため、電極の、鉄板と接する部位だけを使い捨てにします。

具体的には、円板電極の外周にプーリーのように溝を掘り、そこに銅ワイヤがはまるようにします。この銅ワイヤは常に新しいものが供給されるようになっています。この仕組みにより、使い捨てするのは銅ワイヤだけで済むようになります。

高価な電極を研磨して長く使う代わりに、電極の一部を安価な使い捨ての銅ワイヤに変えたのです。使い捨てにする、という解決方法です。

溶接学会誌

https://www-it.jwes.or.jp/lecture_note/pdf/public/1-8.pdf

発明原理 No.28|機械的な仕組みを、非機械的な仕組みで置き換える

発明原理 No.28は、歯車やリンクを使った機械仕掛けの仕組みを、光、音、熱、電気、磁力といった「非機械的」な仕組みで置き換えるという手法です。

ここでは機械仕掛けの仕組みを磁力を使った仕組みで置き換えることで課題を解決した例を紹介します。重なった鉄板から1枚だけ取り上げるときに使うマグネットシートセパレーターです。

プレス工場では、重なった鉄板から1枚だけを取り出してプレス機へと運び入れる必要があります。しかし、重なった鉄板から1枚だけ取り上げるのは大変です。

磁力を使って1枚だけ持ち上げようとしても、下の鉄板にも磁力が作用して一緒についてきてしまいます。真空吸着なら1枚だけ取り上げられそうですが、実際には鉄板に塗布された防錆油のせいで鉄板同士が貼り付いているため、やはり下の鉄板も一緒に持って行ってしまいます。

そこで、重なった鉄板に横から磁石を近づけます。すると、鉄板1枚1枚が磁石のように振舞い反発しあうため、鉄板同士が分離して1枚だけ取れるようになります。ロボットハンドのような機械仕掛けの手法では1枚だけ取るのが難しいですが、これを磁力という「非機械的」な手法で解決したのです。

「機械的な仕組みを、非機械的な仕組みで置き換える」を適用した例でした。

山信金属工業

https://www.sanshin-kk.co.jp/product/unit015.htm

発明原理 No.29|空気圧や液圧をつかう

発明原理 No.29は、空気圧や液圧をつかうという手法です。

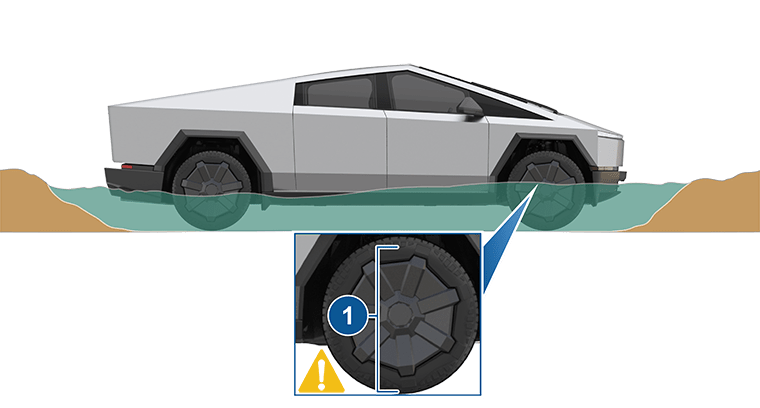

ここでは空気圧をつかって水の浸入を防いでいる電気自動車の例を紹介します。テスラ社のサイバートラックという車です。

サイバートラックには、搭載する電池パックの中に圧縮空気を送る機能が付いています。これにより、車両が水につかった状態でも、電池パックの中に水が入ることを防げます。

この車には圧縮空気を作るためのポンプが備え付けられています。このポンプは、元々は車高を調整するためのエアサスペンションに空気を送るためのものです。テスラはこのポンプから電池パックに配管をつなぐことにより、電池パックの中にも圧縮空気を送ることができるようにしました。

車が川を渡る時など、車両に搭載された電池パックが水につかったとき、電池パック内部に圧縮空気を送っていれば、電池パックに穴があったとしても外から水が入ってくるこがありません。

空気圧を使う、という解決方法です。

Tesla Inc

https://www.tesla.com/ownersmanual/cybertruck/en_us/GUID-9C572163-DB86-44AC-9842-AB6EE84D6441.html

発明原理 No.30|薄膜をつかう

発明原理 No.30は、薄膜をつかうという手法です。

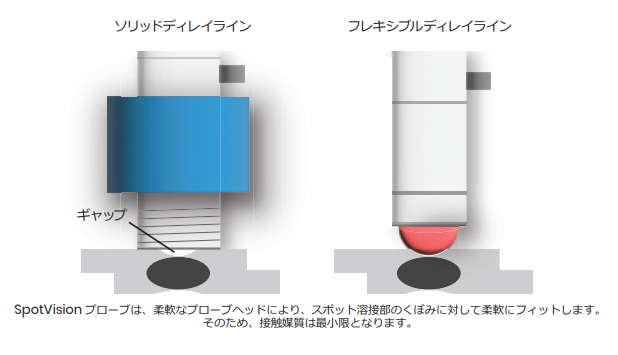

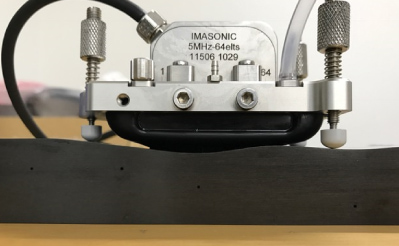

ここではスポット溶接などで使われる薄膜をつかった超音波探傷装置の例を紹介します。

超音波探傷とは、検査対象に超音波を当て、反射波から内部の欠陥の有無を判定する検査方法です。超音波が装置から製品にしっかりと伝わるように、超音波を通しやすい水中で検査をしたり、水をかけながら検査をします。

しかしこれでは製品が濡れてしまい不便です。そこで薄膜を使います。

超音波を発生する装置に水風船のようなものをとりつけ、この水風船を製品に押し付けて検査します。装置と製品の間には水風船に包まれた水が存在するため、超音波がしっかりと製品に伝わって適切に検査をすることができます。

この方法により、製品を水浸しにすることなく検査することができます。薄膜を使う、という解決方法です。

ポニー工業

https://www.ponyindustry.co.jp/products/285.html

ディービー

https://www.db-kk.com/ut_accessory.html

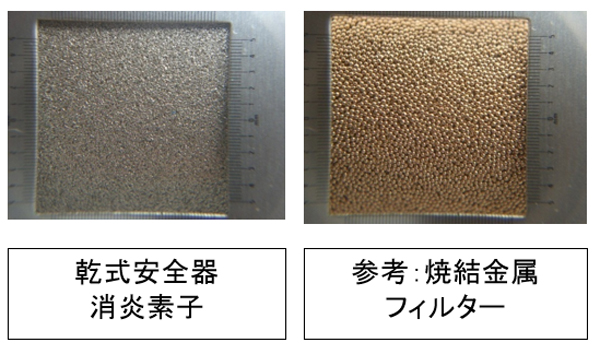

発明原理 No.31|多孔質材をつかう

発明原理 No.31は、多孔質の材料を利用するという手法です。

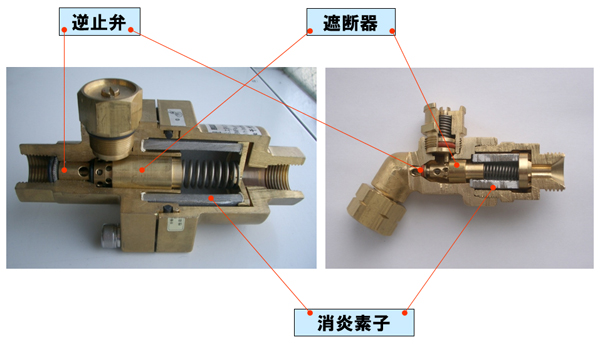

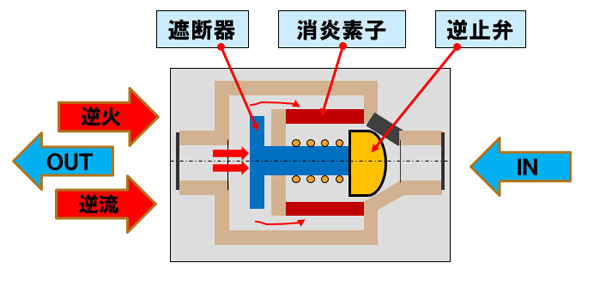

ここではガスタンクの爆発を防止するための部品を紹介します。フレームアレスタというものです。

配管を炎が逆流してしまうことがあります。逆火(さかび、ぎゃっか)という現象です。この現象が起こると、ガスタンク内部に炎が到達し、爆発の危険があります。

そこで活躍するのがフレームアレスタです。配管の途中につないで使います。

フレームアレスタはガスの逆流を防止するための逆止弁と、多孔質の金属でできたフィルターでできています。通常時はこのフィルターを通じてガスが流れます。

逆火が起こると炎がこのフィルターを通過しようとします。しかし、このフィルターは熱容量の大きい金属でできているので、炎は熱を奪われて消えてしまいます。

ガスは通し炎は通さないという目的を、多孔質材を使って実現しているのです。

日本乾式安全器工業会

http://www.kanshikianzenki.com/safety/safetydevice.html

発明原理 No.32|色の変化をつかう

発明原理 No.32は、色の変化を利用するという手法です。

ここでは配管から水素が漏れていることを検知するためのテープの例を紹介します。

水素が漏れると爆発の危険があります。「水素と反応して色が変わるテープ」を使うことで、この漏れを検知することができます。

このテープを水素が流れる配管にあらかじめ貼っておきます。水素が漏れると漏れた場所の近くのテープの色が変わるので、漏れたことと、漏れた場所を知ることができます。変色には、水素による化学反応を用いています。色の変化をつかう、という解決方法です。

前述のテープは水素漏れを定性的に感知する方法ですが、色の変化をセンサーで読み取り、ガスの濃度を定量的に表す測定装置もあります。あらかじめ測定しておいた、ガス濃度と色の関係のデータを用いて算出します。

日東電工株式会社

https://www.nittodetectiontape.com/products/pc/catalog/HDT_image%201.jpg

理研計器株式会社

https://product.rikenkeiki.co.jp/assets/img/products/128/cat/PC5-0321-190720S%20FP-300,FP-301.pd

発明原理 No.33|均質なものをつかう

発明原理 NO.33は、均質なものをつかう、同じ材質にする、という手法です。

ここでは、リサイクルしやすいペットボトルの例を紹介します。

一般的にはペットボトルをリサイクルする際は、ラベルを剥がす必要があります。これは、異なる材質のプラスチックが混じらないようにするためです。ラベルの粘着剤にはアクリル系やゴム系のものが使われており、これはペットボトルの材質(ポリエステル)とは異なります。

これに対しリンテックのラベルに使われる粘着剤は、ペットボトルと同じポリエステル系です。ラベルも粘着剤もペットボトルと同じ素材であるためリサイクルの観点で好ましい構成といえます。

一方、表面の印刷は違う材質です。どうやって分別するのでしょうか?

実はこの印刷はペットボトルの洗浄工程で使われるアルカリ温水で剥がれるようになっています。この工夫により、ポリエステル系の材料だけを集めることができます。

リンテック

https://www.lintec.co.jp/topics/newsrelease/221129_a.html

発明原理 No.34|後で除去できるものを仕込んでおく

発明原理 No.34は、後で除去できるものを仕込んでおくという手法です。

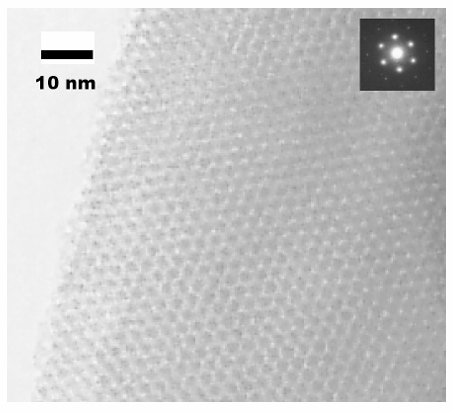

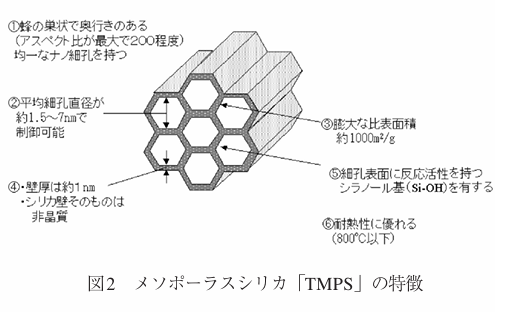

ここでは規則正しく整列したナノサイズの穴を持つシリカを作る方法の例を紹介します。メソポーラスシリカとよばれる材料です。

下の写真はメソポーラスシリカを電子顕微鏡で見た写真です。一見よくあるハニカム構造に見えますが、その穴のサイズはなんと数nmです。メソポーラスのポーラスは多孔質を意味し、メソはそのサイズが2nmから50nmであることを意味しています。その名の通りシリカでできています。

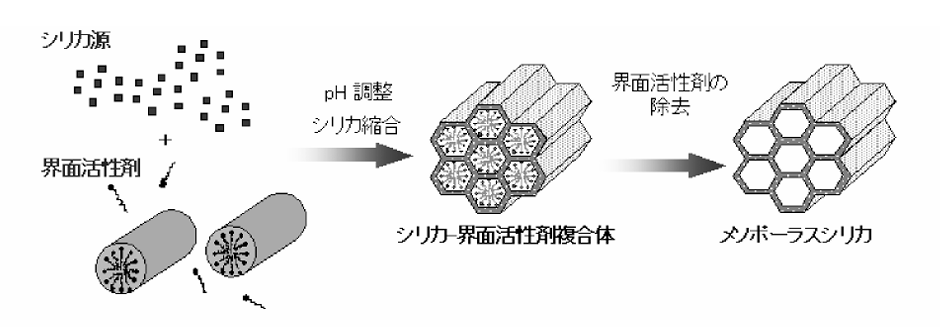

このメソポーラスシリカは固まりのシリカに穴をあけて作るのではありません。ナノサイズの物質を混ぜ込んだシリカをつくり、後で混ぜ込んだものを除去してつくっています。後で除去できるものを仕込んでおく、という方法です。

しかし、混ぜ込む数nmの大きさの物体はどうやって作るのでしょうか?

答えは「自己組織化を利用する」です。自己組織化とは物体が自然に特定の構造に変化することをいいます。メソポーラスシリカでは界面活性剤の自己組織化でつくられるミセルを利用しています。ミセルを混ぜ込んでシリカを作り、最後に除去するのです。

ゼオライト(日本ゼオライト学会学会誌)

http://journal.jza-online.org/10.20731/zeoraito.27.1.2/data/index.pdf

発明原理 No.35|状態(気体、液体、固体)や密度を変える

発明原理 No.35は、気体、液体、固体といった状態を変えたり、密度を変えるという手法です。

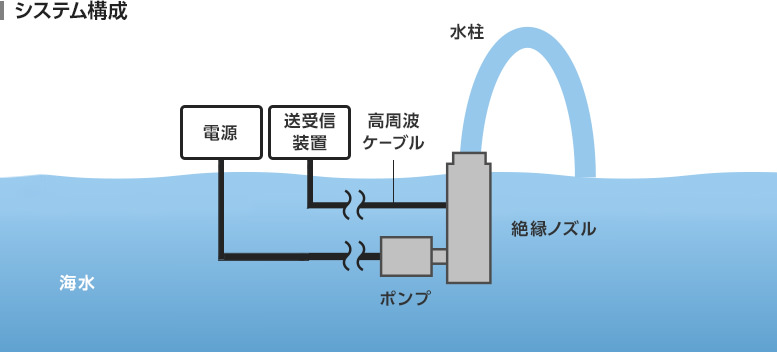

ここではこれまで固体でつくられていたものを液体に変えて課題を解決した例を紹介します。「海水でできたアンテナ」です。

大規模な災害が発生したときや、大きなイベントのときに一時的に大きなアンテナが必要になることがあります。このようなとき、鉄製の巨大なアンテナを設置する代わりに海の水を噴水のように高く噴き上げてアンテナとして使います。電気が流れる海水に電波を乗せて発射するのです。

従来のアンテナに比べて低コスト、短時間で設置できます。固体(鉄)でできていたものを液体(海水)で置き換えたのです。

「状態(気体、液体、固体)や密度を変える」を適用した例でした。

三菱電機

https://www.mitsubishielectric.com/news/2016/0127.html

発明原理 No.36|相変化させる

発明原理 No.36は、相変化させるという手法です。ここでの相変化とは、気体を液体に変化させたり、液体を固体に変化させることを意味します。

ここでは金型の清掃などに使われているドライアイスパウダー噴射装置の例を紹介します。

樹脂や金属を成形するために使われる金型の清掃に、ドライアイスパウダーを使うとがあります。ドライアイスの粉を、圧縮空気に乗せて金型に向かって噴射し、ドライアイスの粉を金型に当てることで掃除をします。

砂粒を用いたサンドブラストでは、周囲に砂が飛び散ってしまい掃除が大変ですが、ドライアイスの粉であれば、放っておいても昇華して無くなるため、掃除の手間がありません。

便利な掃除道具ですが、ドライアイスはすぐに昇華してしまうために保管が困難という問題があります。

この問題は、ドライアイスを保管する代わりに液体の二酸化炭素を保管し、液体の二酸化炭素を必要に応じてドライアイスに変える、という方法で解決しています。液体の二酸化炭素をノズルから噴出すると同時に固体に変化させています。

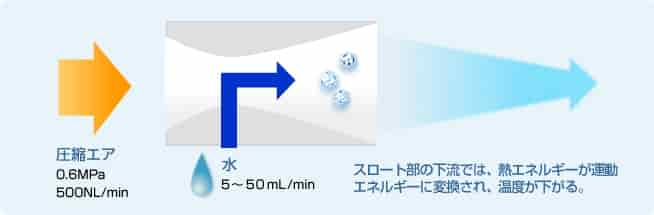

液体の二酸化炭素は、タンクに入れて圧力をかけておけば常温でも保管しておくことができます。高圧でタンク内に蓄えられた二酸化炭素が大気中に放出される際、タンク内と大気中の圧力差により急激に膨張します。この膨張(断熱膨張)によって、大気中に放出された二酸化炭素は急激に冷やされ、固体(ドライアイスパウダー)になります。相変化させる、という解決方法です。

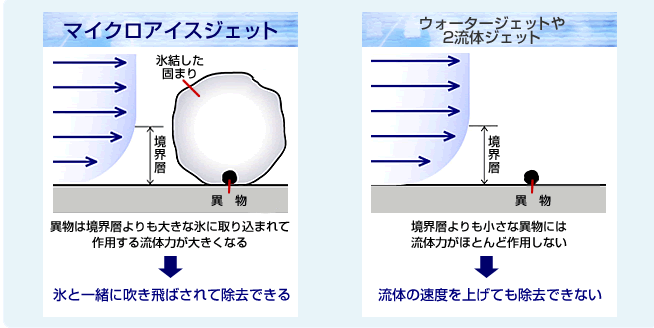

同様の原理で、水から過冷却水をつくることもできます。ノズルから出るのは氷ではなく過冷却水です。この装置も金型などの掃除に使うことが出来ます。

ノズルから出た過冷却水は金型に当たると同時に氷になります。

汚れの上に氷が成長し、ある程度の大きさになったら氷と汚れが一緒に吹き飛ばされて除去されます。

出典:https://www.rix.co.jp/products_services/197__bWlqX3IxMl9jMw-D-.gif?rixcdn=1424208

アイテック

https://www.itec-es.co.jp/products/pro_dry_00/

リックス

https://www.rix.co.jp/mij/

発明原理 No.37|熱膨張をつかう

発明原理 No.37は熱膨張を利用するという手法です。

ここでは圧力容器の締結などで使われている、熱膨張を利用したボルト締めを紹介します。

大きな設備の巨大なボルトは、締めるのにも緩めるのにも大きな力が必要です。これを少ない力でできるようにするために、ボルトヒーターというものが使われています。その名の通り、ボルトを温めるためのヒーターです。

ボルトヒーターを使って締めたり緩めたりされるボルトの中心には穴が開いています。この穴にボルトヒーターを差し込んでボルトを加熱した状態でナットを締めたり緩めたりします。ボルトが温まって長くなっていれば、小さな力でもナットを回すことができます。

ボルトの穴に差し込むヒーターには、抵抗加熱を利用したカートリッジヒーター(電熱線)や高周波加熱を利用したものがあります。カートリッジヒーターは比較的安価なことが強みです。高周波を利用したものは、より高速な加熱ができるというメリットがあります。

第一高周波工業

https://dhf.co.jp/products/machine/pdf/maintenance02.pdf

日本ヒーター

https://www.nippon-heater.co.jp/products/metal/ctb/

発明原理 No.38|高濃度の酸素をつかう

発明原理 No.38は、高濃度の酸素がもつ強力な酸化力をつかうという手法です。

燃焼温度を上げるために空気に代えて酸素を使う方法や、微生物や活魚に酸素を供給するやり方はよく知られていますので、ここでは紙の製造工程でパルプの漂白に酸素が使われている例を紹介します。

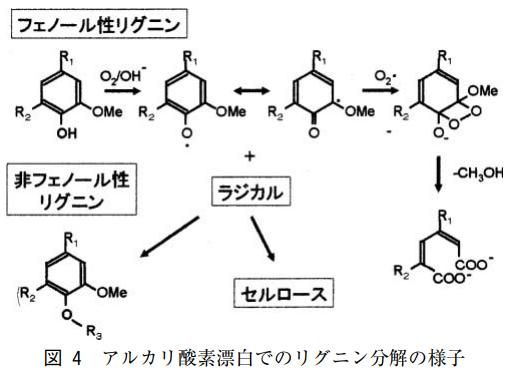

製紙工場ではかつてパルプの漂白に塩素を含む薬品を用いていました。しかし、工場から排出された有機塩素化合物による海洋汚染をきっかけに、酸素を使った漂白がなされるようになりました。

着色の原因となるリグニンという物質を酸素を使って取り除きます。リグニンを含んだパルプが入った水に、酸素を吹き込んでっ漂白するのです。このとき、酸素の泡を細かくすることで酸素とリグニンが接触する機会が多くなるようにしています。また、反応容器内の圧力を高めることで酸素が水へ溶ける量を増やす、といった工夫もされています。リグニンを、酸素が持つ強力な酸化作用で分解するのです。

紙パルプ技術協会

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jtappij/68/8/68_841/_pdf

発明原理 No.39|不活性ガスをつかう

発明原理 No.39は不活性ガスをつかったり、真空中で加工するという手法です。

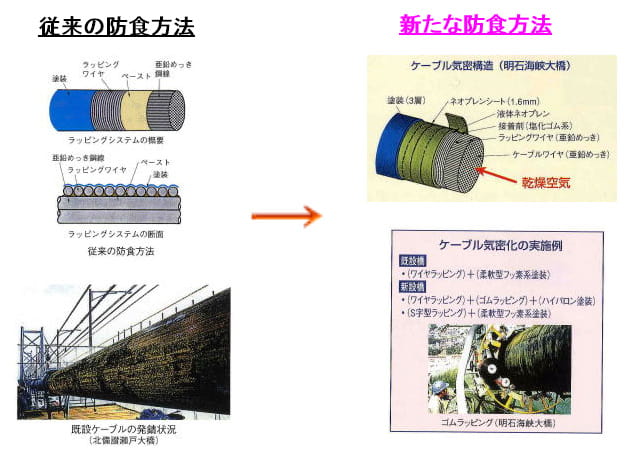

不活性ガスとは言いにくいですが、ここでは乾燥空気を利用した例を紹介します。吊り橋を支えるケーブルが錆びてしまうことを防ぐ工夫です。

従来は塗装などによってケーブルが水分に触れることを防いでいました。しかし、この方法では不十分な場合があるため、ケーブル内に常に乾燥した空気を流すという方法が考案されました。吊り橋を支えるケーブルは細いケーブルの束であり、内部には隙間があります。その隙間に乾燥した空気を流すのです。

湿度60%以下の環境ではケーブルは錆びないことが分かっています。そこで、ケーブル内部に乾燥空気を送ることで、ケーブル内部の湿度を60%より低い40%以下に保つようにしています。

この方法は、明石海峡大橋やレインボーブリッジで使われています。

本四高速道路ブリッジエンジ

https://www.hbeng.co.jp/innovative/index2.html

発明原理 No.40|複合材料をつかう

発明原理 No.40は、複合材料をつかうという手法です。

ここでは食品や薬の容器の口を密封するために使われるシール材の例を紹介します。

上の写真のようなシール材は、プラスチックが融けて固まることを利用して容器に接着されています。このような接着は溶着と呼ばれていますが、溶着させるためにはプラスチックを融かす必要があります。

アイロンのような道具で熱を加えることでプラスチックを融かして溶着させることもできます。しかし、大量生産の現場では生産性の観点から別の方法がとられています。それは高周波誘導加熱(IH)です。容器の外から熱を加え、その熱がシール箇所に届くまで待つかわりに、IHを使ってシール箇所を直接加熱します。

しかし、プラスチックはIHで加熱できるのでしょうか?

もちろんできません。そこで、ただのプラスチックフィルムではなく、アルミ箔でライニングされたプラスチックフィルムを使います。IHをつかってアルミ箔を加熱し、その熱でプラスチックを融かして溶着させるのです。複合材料をつかう、という解決方法です。

手で持っている黒い装置がIHを使った加熱装置

グローリー

http://www.glory-techno.com/overview/seal/

このサイトでは、このような「アイデアを考え出すときに役立つ着眼点」を事例と共にご紹介します。

人気ブログランキング