発明原理 No.36 | 相変化させる

凍結させて固定

研削加工を行うときは、ワークを加工機にしっかりと固定します。バイスで固定するのも良いですが、薄かったり、いびつな形をしていてバイスで固定しにくい場合もあります。

ワークが鉄などの磁性材料である場合は電磁石を使った固定ができます。また、ワークの下面が平坦な場合は真空吸着を利用するのも良いでしょう。

バイスでもつかめず、電磁石でも真空吸着でも固定できない場合は接着剤を使うことになります。しかし、接着剤で固めてしまったワークを加工完了後に剥がすのは大変です。

そこで、接着剤を使うのではなく、液体を凍結させることでワークを固定する方法が考え出されました。この方法にはいくつかのバリエーションがありますが、そのひとつは17℃で凍る特殊な液体を使う方法です。

ワークと加工機(のベッド)の間にこの液体を流し込みます。この状態でワークとベッドを17℃より低い温度にすると、液体が凍結してワークがベッドに固定されます。この状態でワークを研削します。

特殊な液体ではなく、水を使って固定する方法もあります。

加工機のベッドがペルチェ素子によって冷却できるようになっています。

西研デバイズ

https://nishikendevise.com/products/products01.html

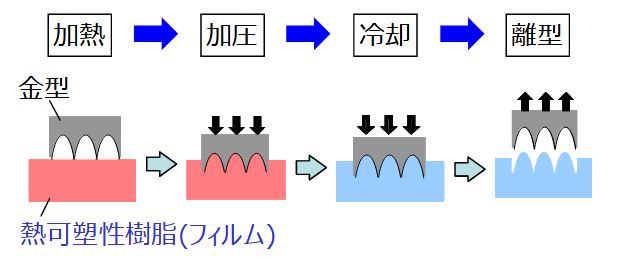

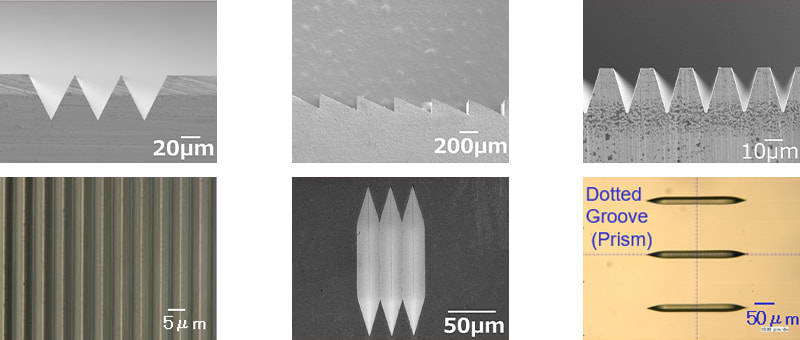

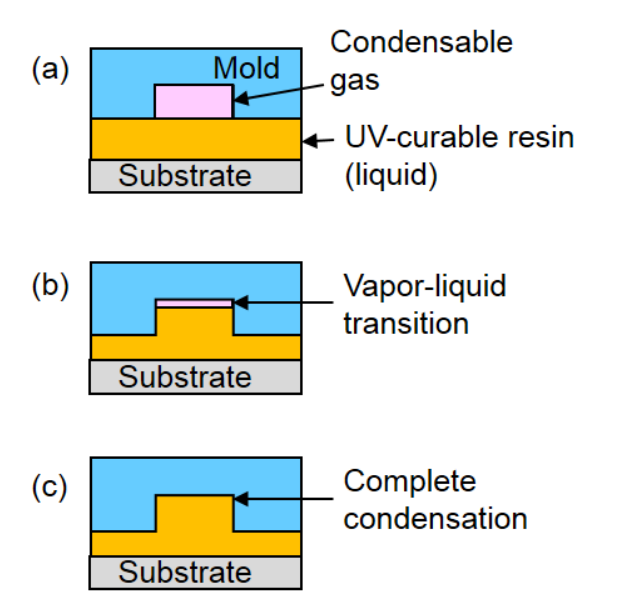

相変化を利用してトラップされた気泡を消す ナノインプリンティング

ナノインプリンティングという技術分野があります。これは、数ナノメートルといった微細な構造を樹脂の成形で作る技術です。

ナノインプリンティングでは、成形中に、金型と樹脂の間に空気がトラップされて起こる成形不良が問題となります。この空気は、もともと金型内にあった空気です。

このような問題は様々な分野で生じます。たとえば鋳造では、対策として型にベントホールと呼ばれる空気抜きの穴が開いた部品を取り付けます。

一方、微細な成形を行うナノインプリンティングでは、穴を設けることはできません。穴を設けるとそこに材料が入り込んでしまうためです。そこで、別の方法で対策がなされます。

それは、成形を空気中で行うのではなく、「圧力がかかると液体になるガス」の雰囲気で行うというものです。成形時に金型内のガスが型にトラップされると、そのガスには成形の圧力が加わります。この圧力によりガスは液化し、体積が小さくなります。ガスの状態より体積が大幅に小さくなるため、成形不良が問題ないレベルにまで改善します。

相変化させる、という解決方法です。

東レ・プレシジョン株式会社

https://www.tpc.toray/technology/imprint

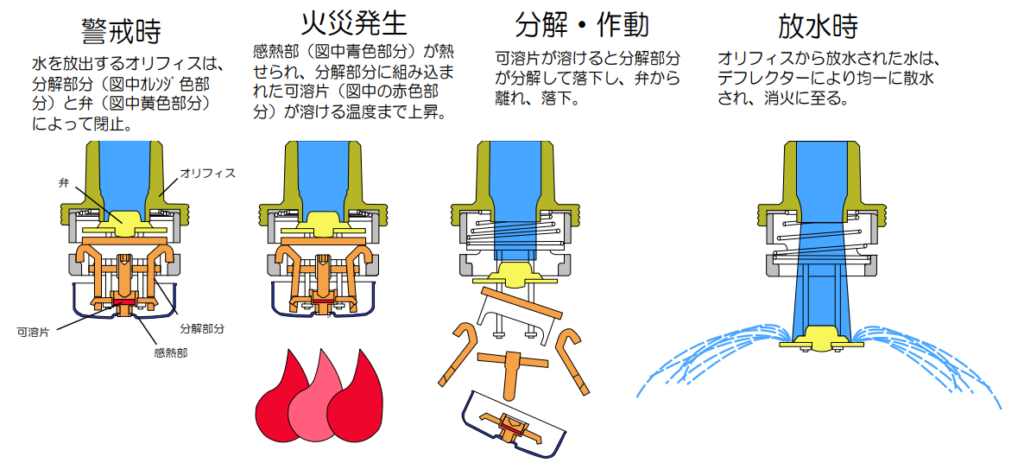

栓が溶けて水が噴出 スプリンクラー

消防用スプリンクラーには、火事の熱で溶ける金属製の栓が使われています。火事になって温度が上がると、栓が溶けて水が噴出されるようになっています。

相変化を使う、という解決方法です。

日本消防検定協会

https://www.jfeii.or.jp/pdf/lecture/04.pdf

水をつかったパイプの潰れ防止

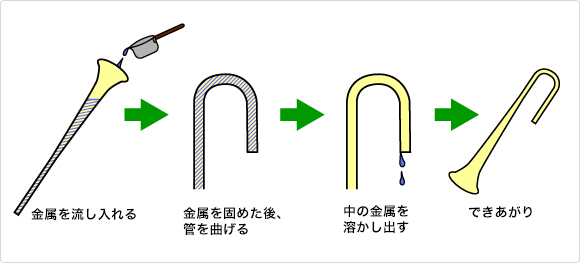

トランペットやホルンのような管楽器は真鍮でできていますが、パイプがくねくねと曲がっており、曲げるのが一苦労です。パイプはそのまま曲げると断面が潰れてしまうため、潰れ防止が必要です。

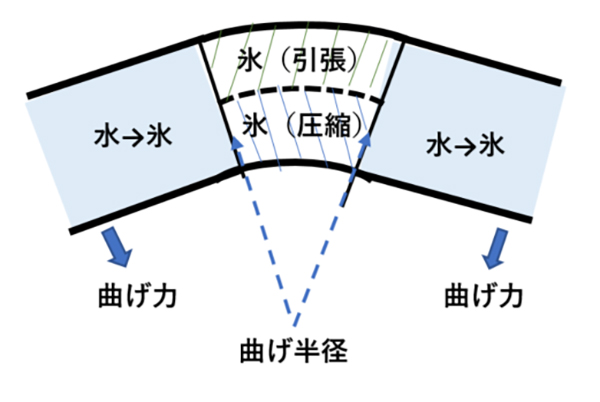

そこで、管楽器の製造工程では、パイプに水を入れて凍らせたのちにパイプを曲げる、という方法がとられています。パイプの中の氷によって潰れ防止ができます。また、曲げ終わったら氷を水に戻すことによって、容易に取り除くことができます。

厳密には、パイプに入れる液体は純粋な水ではありません。純粋な水が凍ってできた氷では硬すぎてパイプを痛めてしまうので、プロピレングリコール水溶液などが使われます。水溶液の濃度と冷却する温度で硬さを調整して使います。

今回の解決方法は、液体が自由に形を変えられることと、固体が力を支えられることを使っています。相変化させる、という解決方法です。

水を使う変わりに低融点合金を使う方法もあります。

前川製作所技術研究所

https://rdc.mayekawa.co.jp/column/02-10.shtml

ヤマハ株式会社

https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/trumpet/