発明原理 No.1 | 分割する

磁石で牛の胃を守る

牛は鉄のサビが大好きです。そのため、釘が落ちていると食べてしまいます。牛の胃の中に入った釘は、運が悪いと胃に突き刺さってしまいます。対策として、牛に磁石を飲み込ませるという方法がとられています。

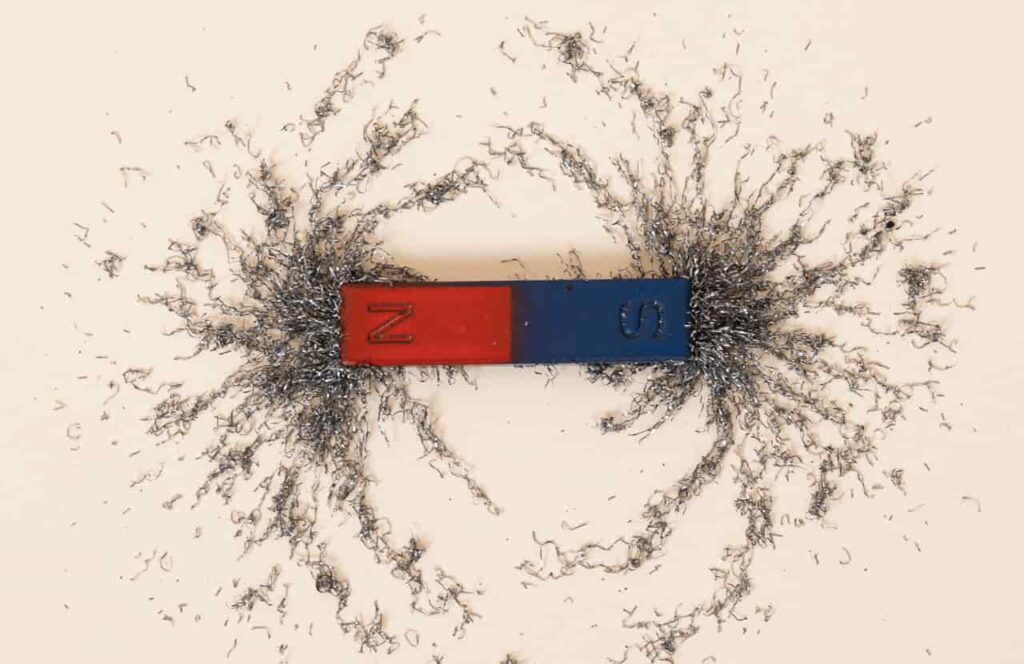

下の写真は、牛に飲み込ませる磁石に釘が吸着されている様子です。磁石は単一の磁石で、N極とS極が両端にひとつづつあります。

この磁石は、釘を吸着するという仕事はしてくれていますが、吸着された釘の先端が外側を向いてしまっています。これではまだ牛の胃を傷つけてしまう危険が残ります。

そこで磁石を単一の磁石ではなく、複数の磁石の組み合わせにする、という対策がとられます。磁石のN極やS極がたくさんあるため、釘はN極とS極をまたぐように吸着され、磁石の端からとび出すことはありません。

「分割」という解決方法です。今回のケースは、単一の磁石を分割して、複数の磁石の集合体にしています。

マグナ

https://www.magna-tokyo.com/outtech/support/blog/no1

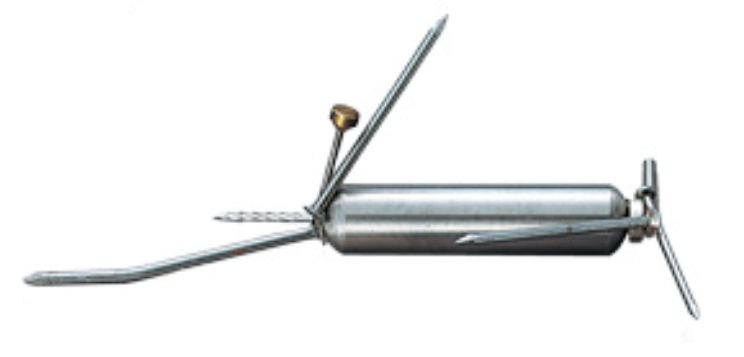

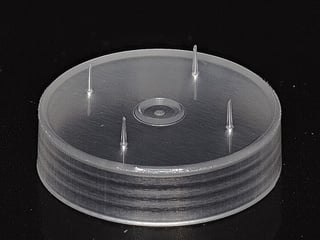

痛くない注射針

注射が痛いのは当たり前ですが、注射器の針を細くすることによって痛みは感じにくくなります。皮膚に存在する痛点に針が当たりにくくなるためです。しかし、細い注射針では投与できる薬の量が減ってしまいます。そこで、注射針を細くしたうえでその数を増やします。これにより、痛くないことと十分な薬の量の投与を両立します。

山田精工がつくる注射針の直径は0.09mmです。同時に皮膚の損傷が小さいことや、見た目の恐怖感が小さいこともメリットとして挙げられます。

大きな針を分割した、と考えることができる解決方法です。

山田精工

https://yamada-s.jp/publics/index/41/

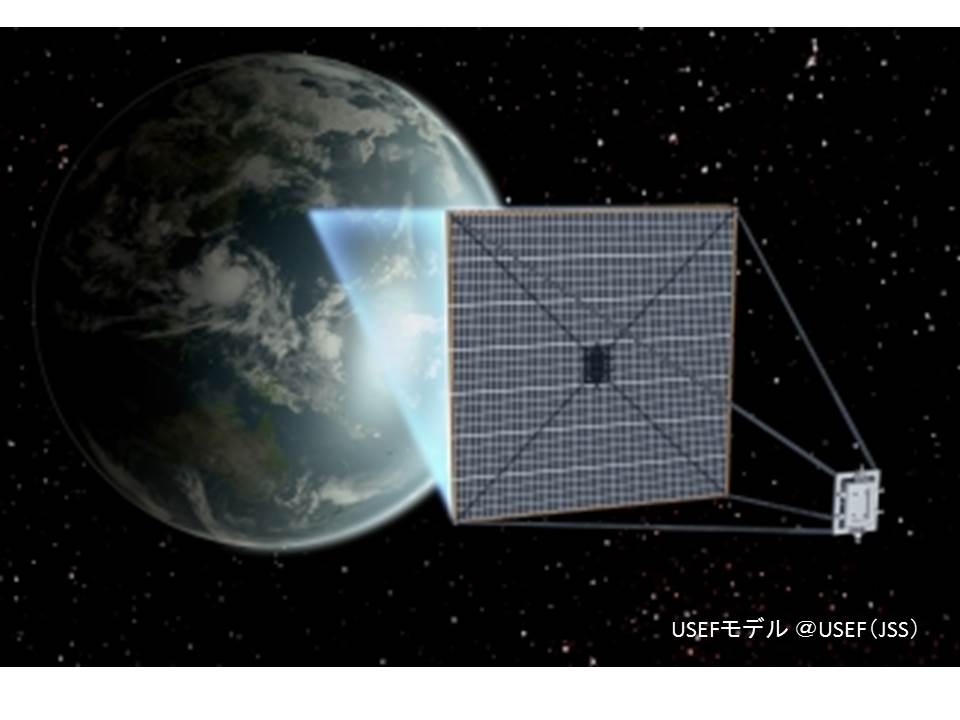

マイクロ波を狙った方向に発射 宇宙太陽光発電

宇宙で太陽光発電をし、得られた電力をマイクロ波に変えて地上に送る計画があります。マイクロ波は地上に設置した受信機で受信します。宇宙からその受信機に、ピンポイントでマイクロ波を届ける必要があります。

宇宙から地上へマイクロ波を送るためのアンテナとして、ソーラパネルを使います。ソーラーパネルが発電機とアンテナを兼ねているのです。

このアンテナは、一つの巨大なアンテナとして使うのではなく、小さなアンテナの集まり(アレイ)として使います。小さなアンテナそれぞれから出力するマイクロ波の位相を調整します。これにより、発生したマイクロ波がお互いに干渉しあって、狙った位置にマイクロ波を届けることができます。

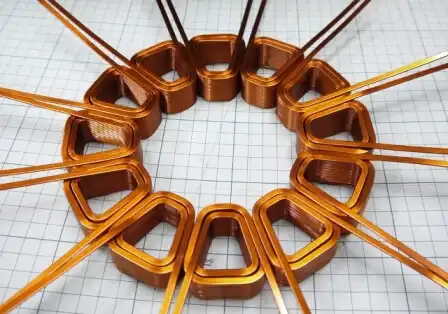

以下の写真はレーダに関するものですが、宇宙太陽光発電の送電も同じ原理を使って狙った方向にマイクロ波を発射します。

宇宙太陽発電学会

https://www.sspss.jp/%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E3%81%A8%E3%81%AF/%E5%AE%87%E5%AE%99%E5%A4%AA%E9%99%BD%E7%99%BA%E9%9B%BB%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81/

ファン!ファン!JAXA!

https://fanfun.jaxa.jp/countdown/daichi2/faq.html

導線の絶縁用エナメルは多層

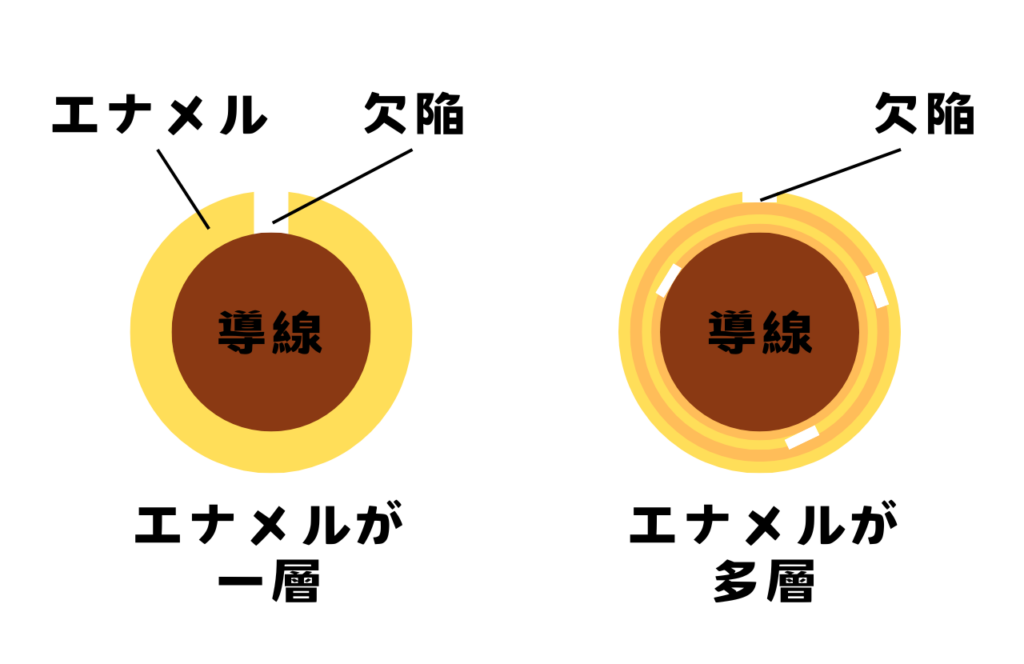

モータなどに使われる導線にエナメルの被覆が使われることがあります。エナメル線です。

このエナメルは絶縁のために用いられるのですが、ピンホール(製造過程でできる小さい穴)があると、絶縁不良の原因となります。

そこで、エナメルを6層や8層といった多層にする、という工夫がされています。ある層のある場所でピンホールができたとしても、次の層で全く同じ場所にピンホールができる可能性は非常に小さいです。厚いエナメルの層を一回でつけるのではなく、薄いエナメルの層を複数回に分割してつけることで絶縁不良の発生を抑えているのです。

浦谷エンジニアリング

https://www.uratani-eng.com/service/post-12/

ワイヤーを分割して引抜成形

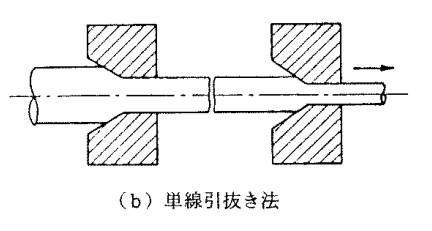

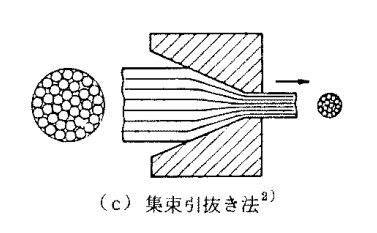

ワイヤーを作る方法で最も一般的なのは、ダイスを使った引抜き法です。しかし、とても細いワイヤー、例えば直径が数μmのワイヤーをこの方法で製造するのは困難です。数μmの穴を持ったダイスを用意し、しかもその穴のサイズを一定に維持しなければなりません。また、一回の作業で一本の線しか作れないため、たくさんのワイヤーをつくるには膨大な回数の引抜きが必要です。

この問題は、ワイヤーを束にしてダイスに通すことで解決されます。集束引抜き法と呼ばれます。

ダイスの穴の径が比較的大きくて良いので、その管理が楽です。一本一本引き抜くためのダイスの穴は、その直径が1μm大きくなってしまうと、ワイヤーの直径も1μm大きくなってしまいます。一方、集束引抜き法でダイスの穴の直径に10本ワイヤーが並ぶ場合だと、ダイスの直径が1μm大きくなっても、ワイヤーの直径はその10分の1の10nmしか大きくなりません。

単線を複数の線の集合体に置き換える、分割するという解決方法です。

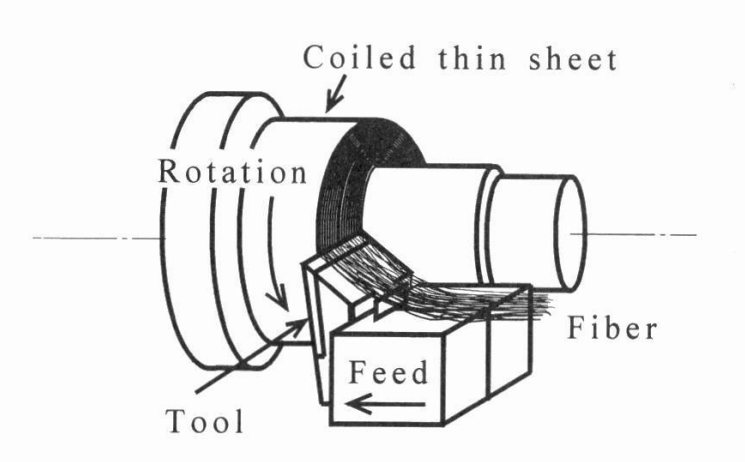

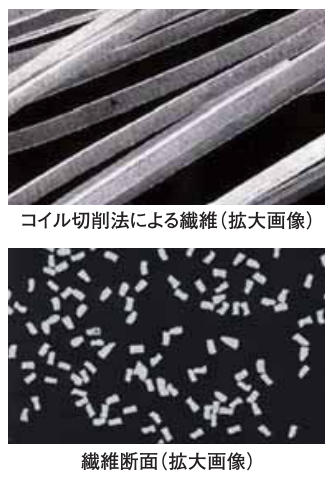

細いワイヤーを作る工法はほかにもあります。別のつくりかたもみてみましょう。まずは、コイル切削法です。

コイル切削法は、金属箔を丸めてコイル状にし、その端面を刃物で切削することで金属繊維を得る方法です。断面が四角形になることが特徴です。

TRIZの発明原理No.14の「直線を曲線に置き換える」を適用した考え方といえます。金属箔を一枚一枚直線的に切断していては膨大な時間がかかってしまうところを、金属箔を丸めてコイル状にしてグルグルと切削することで高い生産性を得ています。

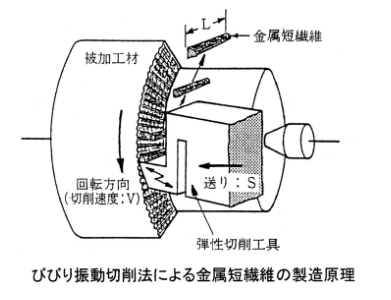

もう一つの方法は「びびり振動切削法」です。「びびり」とは切削加工のときに工具が振動してしまう現象です。通常は回避すべきものですが、ここでは有効に利用しています。

金属の棒を刃物で削って繊維にするのですが、この刃物にはバネのような構造が設けられています。この構造が自励振動を引き起こし、「びびり」を生み出します。

TRIZの発明原理No.18の「振動を使う」を適用した考え方といえます。

繊維学会誌

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fiber1944/39/4/39_4_P121/_pdf