発明原理 No.6 | 別の目的でも使う(兼用する)

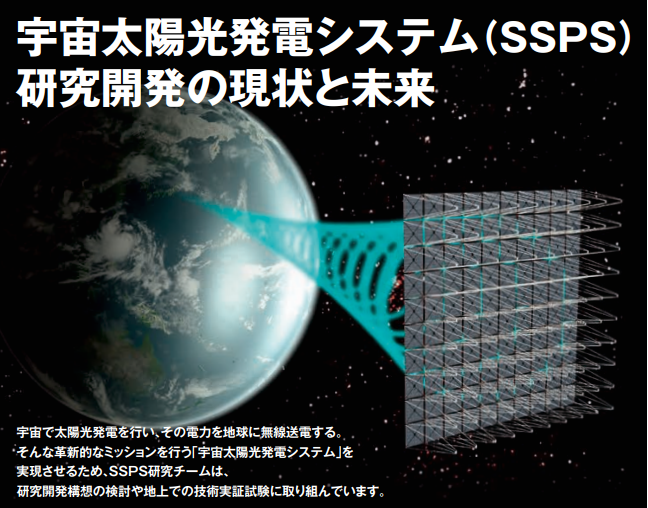

ソーラーパネルからマイクロ波を発射 宇宙太陽光発電

宇宙で太陽光発電をし、その電力をマイクロ波で地上に送ることが検討されています。これは、宇宙太陽光発電と呼ばれています。

宇宙から地上にマイクロ波を送るには、大きいアンテナが必要です。しかし、そんな大きなアンテナを宇宙に送るには巨額の費用が必要であり、現実的ではありません。

そこで、太陽光パネル自体をアンテナとして使うことが考えられています。

すでにあるものを別の用途に使う、兼用する、という解決方法です。

JAXA

https://www.kenkai.jaxa.jp/library/pamphlets/pdf/saizensen7.pdf

100Vコンセントで情報を送る

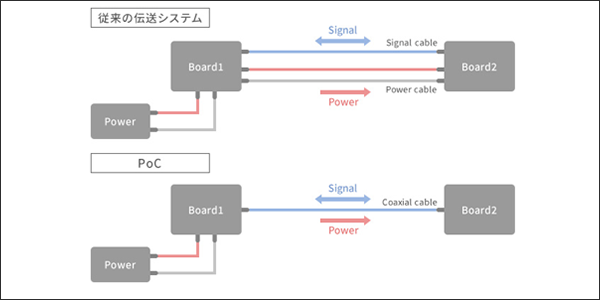

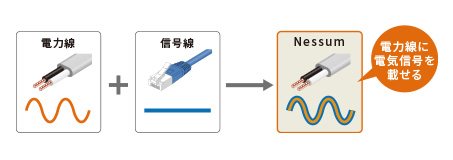

電気製品の中には、電源の用の電線で信号を送るための電線を兼ねているものがあります。電源の電圧に、信号の電圧を足し合わせて送るのです。この操作は「重畳」と呼ばれています。受信側では、電源の電圧と信号の電圧に分離して使います。

例えば、車載リアカメラと、それをコントロールする装置を繋ぐ配線に使われています。車の中に多くの配線をめぐらすのは大変ですが、この方法を用いることにより、配線の数を減らすことができます。

同軸(Coax)ケーブルに電源電圧を乗せるので、Power over Coax(PoC)と呼ばれています。

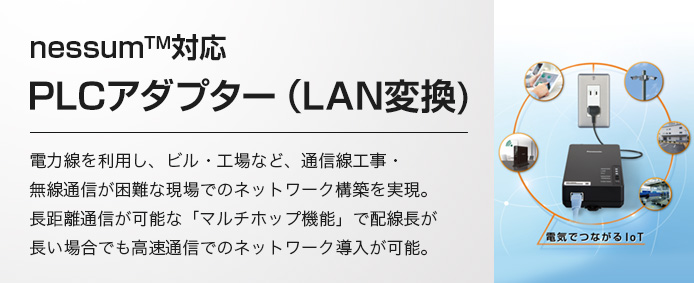

似た例として、家の中の100Vコンセントの配線に信号を重畳し、「コンセントを差せば、電源の供給と共に信号のやり取りができる」を実現している製品もあります。

いずれも、電力線で信号線を兼ねています。兼用する、という解決方法です。

株式会社マクニカ

https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/analog_devices/143897/

パナソニック株式会社

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/plc-adapter/

切削中の刃先の温度を測る

旋盤加工のような切削の研究において、切削中の刃先の温度を知ることは重要です。この温度測定は、刃物とワーク(削られるもの)で熱電対を作る、という変わった方法で行われることがあります。

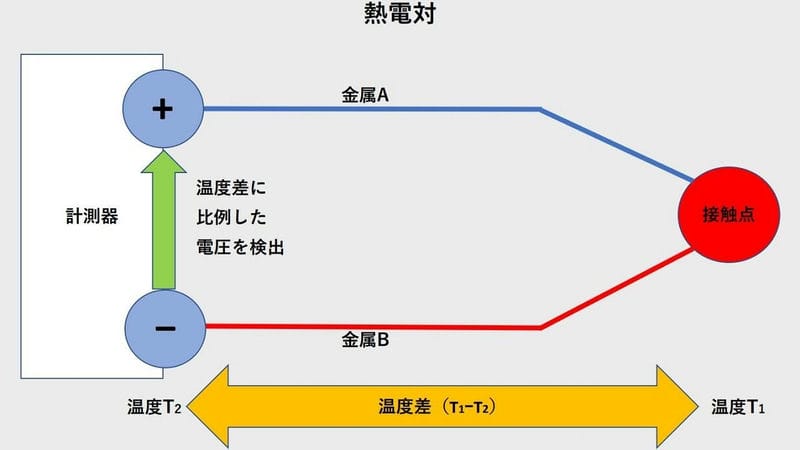

熱電対とは、二種類の金属を接合して作る温度計です。接合した部分の温度に応じて電圧が生じる現象、ゼーベック効果を利用したものです。電圧を測ることで、温度が分かります。

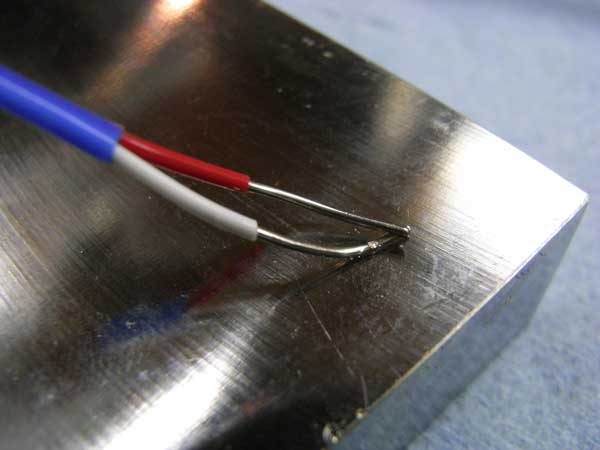

一般的には、二種類の異なる金属でできた針金を、先端で接合して作ります。この先端を、温度を測りたいものに取り付けて、電圧を測ることで温度を知ることが出来ます。

しかし、刃先の温度測定では、この針金製の熱電対は不便です。

知りたい温度は、刃先の、刃物とワークが接している部分の温度です。けれども、ここではワークが削られ続けているため、熱電対を取り付けることはできません。少し離れたところには取り付けることはできますが、刃先の温度と乖離があることは明らかです。

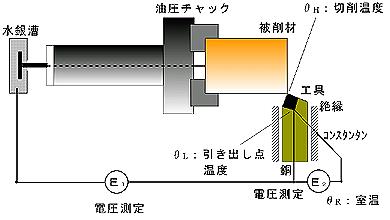

そこで、刃物とワークのそれぞれを、熱電対を構成する金属として使います。つまり、刃物を一方の金属、ワークをもう一方の金属として両者の間に生じる電圧を測ります。

電圧は、二つの金属が接する部分の温度に応じて上下します。二つの金属が接する部位は、切削加工がなされている刃先です。そのため、刃先のピンポイントの温度を知ることができます。

刃物とワークが熱電対を兼ねている、というわけです。兼用する、という解決方法です。

この、「兼用する」は、部品点数を減らして重量やコストを下げるために行われることが多い工夫です。一方、今回のケースでは、兼用することでより精度よく温度が測れるようになっています。兼用が品質の向上にも貢献しているのです。

株式会社ノビテック

https://www.nobby-tech.co.jp/media/welding/netsudentsui

株式会社 Yokodai.JP

https://www.yokodai.jp/

石川県工業試験場

https://www.irii.go.jp/randd/theme/h10/09_01.htm

音を吸収するハニカム

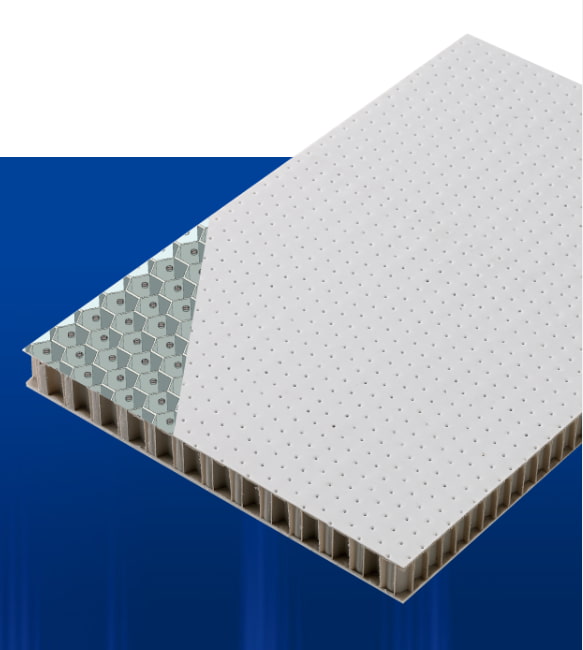

ハニカム構造のボードは軽くて強いのが特徴です。内側にハチの巣のような六角形の小部屋がたくさんあります。この部屋を利用することで、吸音パネルとしても使うことが出来ます。

通常のハニカムボードでは、この六角形の部屋は密閉された状態です。これに対し、吸音できるハニカムボードでは六角形の部屋一つ一つに外と通じる穴が開いています。この穴を通じて入ってきた音を、六角形の部屋で吸収します。音楽室の壁で見かける有孔ボードと同じで、ヘルムホルツ共鳴という現象を使った吸音です。

岐阜プラスチック

https://teccell.co.jp/saint/#index-02

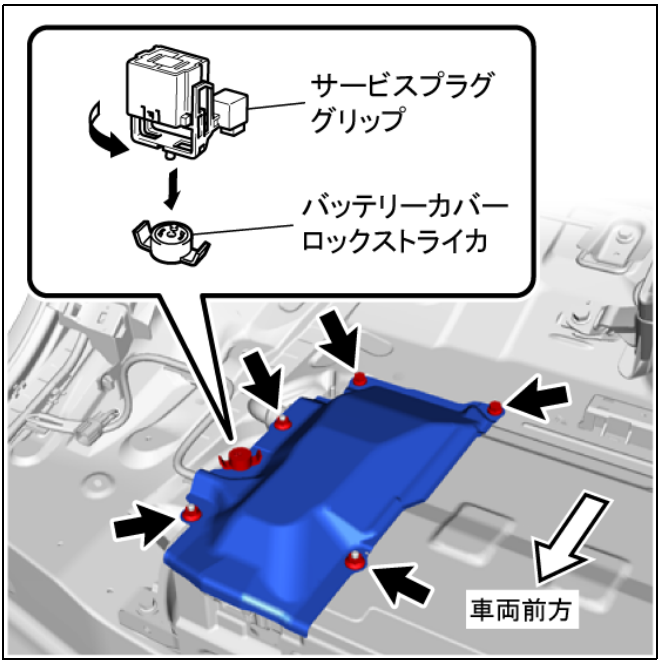

電源を遮断しないと分解できない電池ケース ハイブリッド自動車

ハイブリッド自動車に搭載されている駆動用のバッテリーは、次第に劣化します。車の使用状態によっては、交換が必要になることがあります。交換の際には、高電圧に対する配慮が必要です。電気を遮断せずにバッテリーのカバーを外してしまうと、感電する恐れがあります。

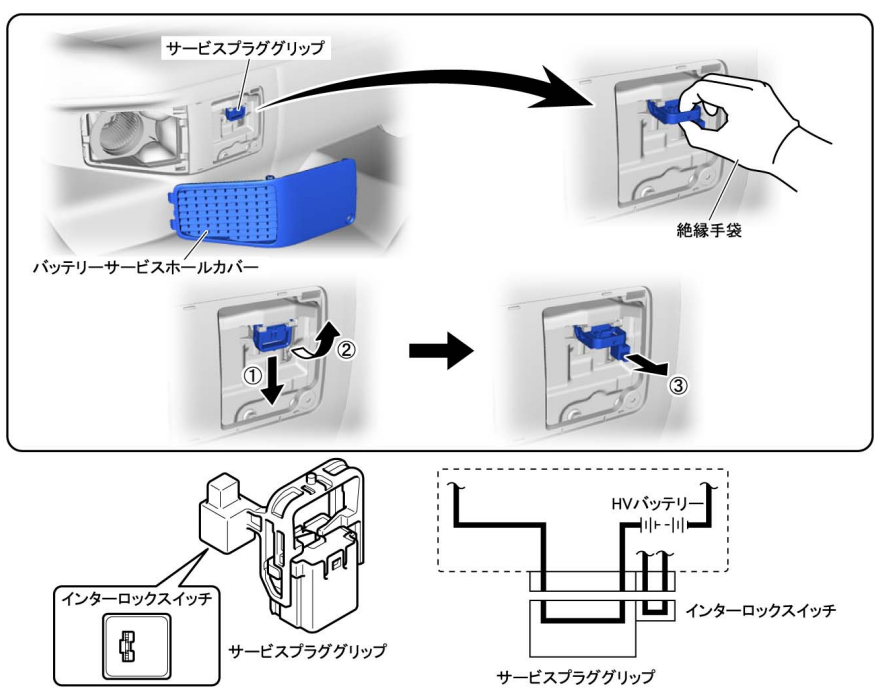

そこで、ハイブリッドバッテリーには、電気を遮断しないとカバーを開けられないようにするための工夫がされています。

ケースの一部は特殊なねじで締結されています。このねじ(バッテリーカバーロックストライカ)を外すための工具は、抜くと電気が遮断されるプラグ(サービスプラググリップ)と一体化しています。ケースを開けるためには、どうしてもプラグを抜いて工具として使わなければなりません。これにより、電源を遮断せずにケースを開けてしまう、というリスクを減らすことができます。兼用する、という解決方法です。

この解決方法は、部品と部品を統合して軽量化や低コスト化するために使われることが多い工夫です。しかし今回のケースでは、兼用で安全性の向上を実現しています。

同様の工夫は設備の制御盤でも見られます。ツマミを回して電源OFFの位置にしないと、ツマミが扉にに引っかかって開かないようになっています。