発明原理 No.18 | 振動をつかう

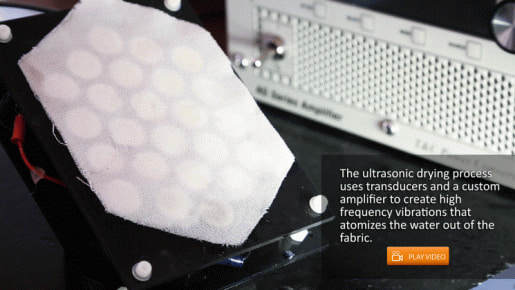

超音波で乾燥

洗濯した衣類の乾燥には電気やガスでつくった熱風が使われることが一般的ですが、超音波による乾燥も検討されています。省エネを目的にアメリカのエネルギー省が支援するプロジェクトで検討されています。

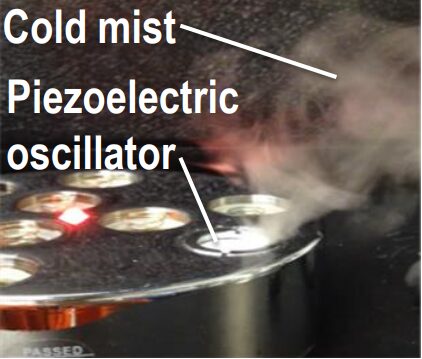

振動により水分をミスト化して取り除くのです。超音波加湿器の要領です。

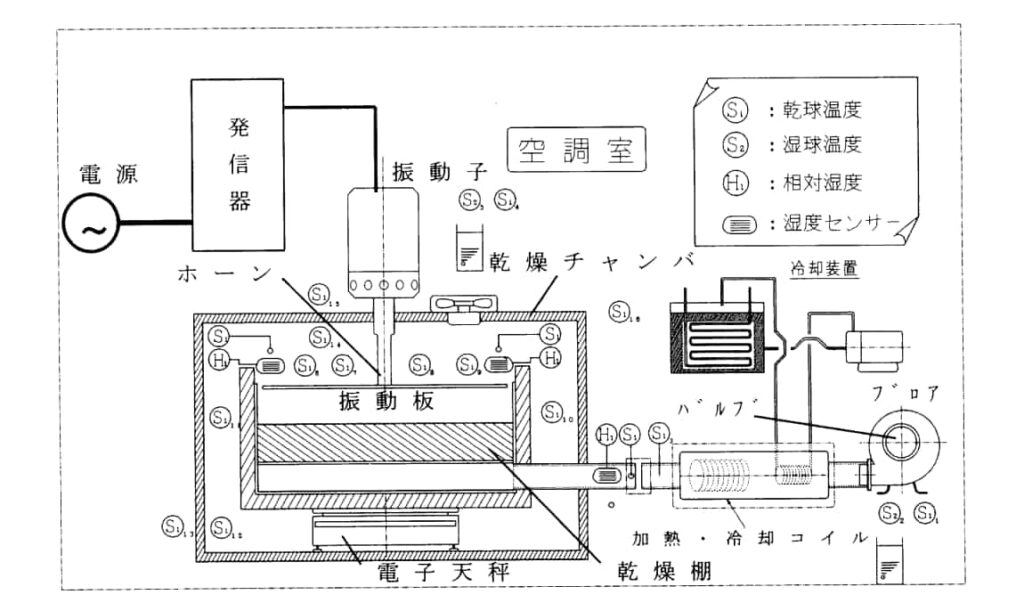

この例に限らず、超音波を使って乾燥を促進する検討は古くからされてきました。振動の効果で被乾燥物周辺の湿った空気が取り除かれ、より速い乾燥が実現できます。

下の図は鹿児島大学で大豆を乾燥する実験に使われた実験装置です。熱風で大豆を乾燥させる装置に超音波を照射する装置が付いています。

アメリカ合衆国エネルギー省

https://www.energy.gov/eere/buildings/articles/novel-ultra-low-energy-consumption-ultrasonic-clothes-dryer

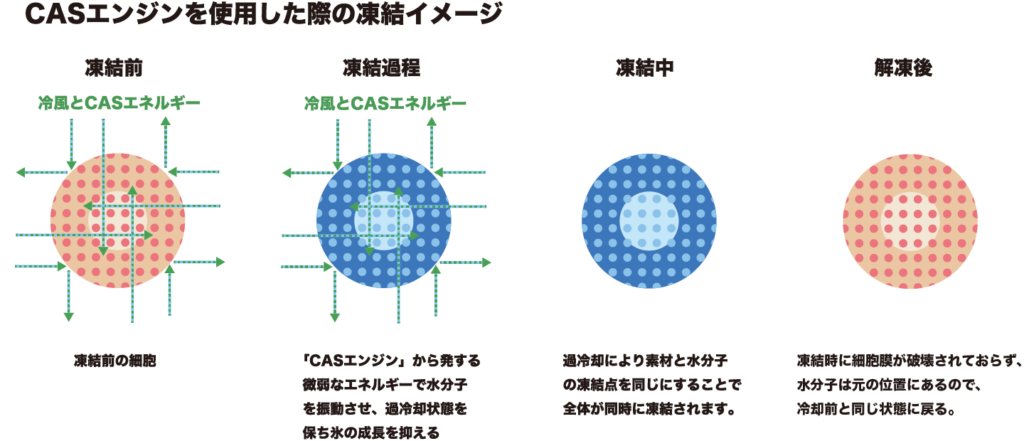

振動させながら冷凍

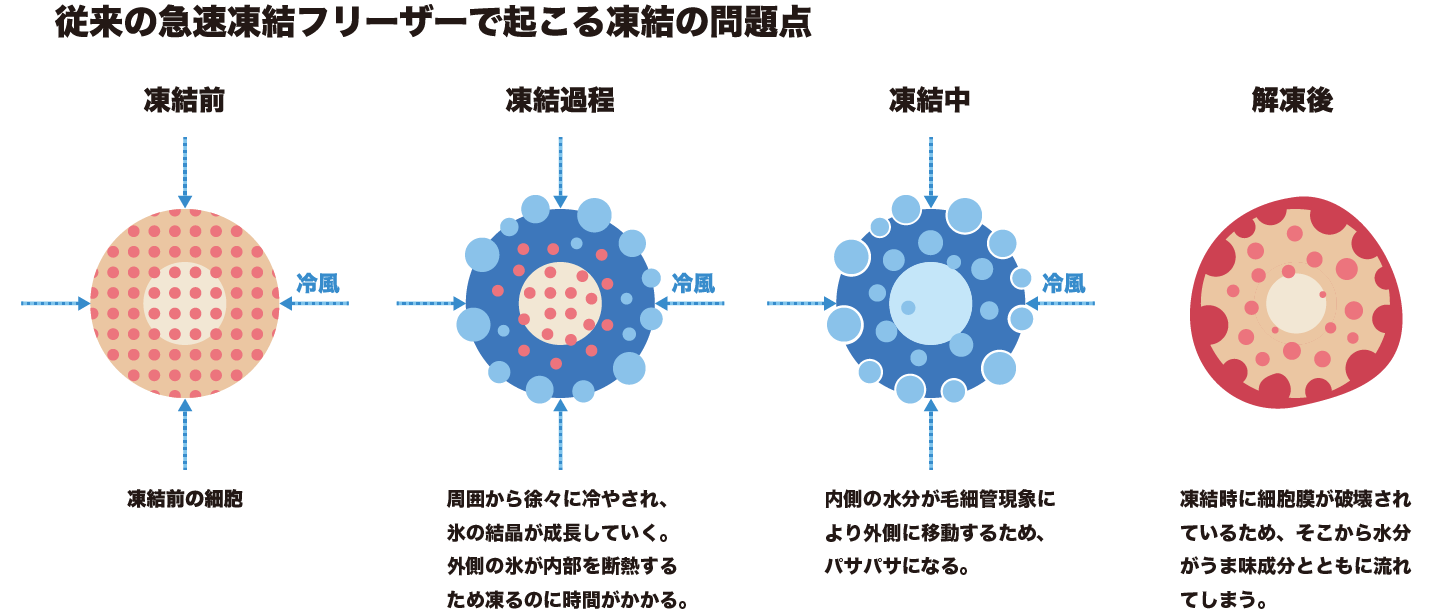

肉や魚を冷凍して解凍すると、ドリップと呼ばれる液体が出てきてしまいおいしさが損なわれます。冷凍する過程において細胞内部で氷が成長し、細胞膜を破壊するために起こります。

対策として振動が使われています。水の分子を外部からの磁界により振動させます。振動させながら冷やすことで、凍ることなく氷点下の温度まで下がります。過冷却です。

この状態で刺激を与えると、氷点下の水は一気に凍ります。高速で凍結するため、氷の結晶が大きくなることはありません。細胞の破壊を抑え、解凍したときにドリップが出ることを防ぎます。「振動を使う」、という解決方法です。

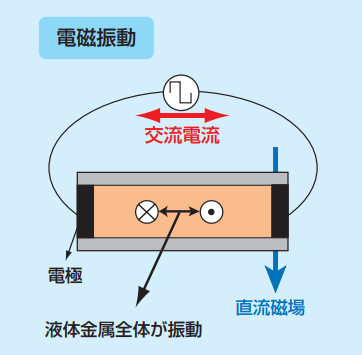

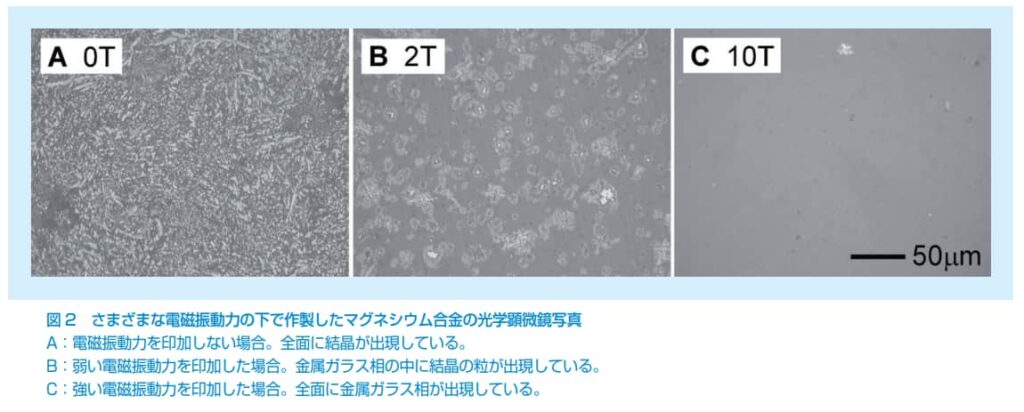

同様のアプローチで金属ガラスをつくることもできます。金属ガラスとは結晶構造を持たない金属のことです。

通常の金属は顕微鏡で観察すると結晶が確認できます。結晶と結晶の間(結晶粒界)は弱く、破壊や腐食の起点になることがあります。一方液体金属は結晶を持たないため、不具合の原因となる結晶粒界も存在しません。

有望な金属ガラスですが、そう簡単には作れません。溶けた金属を冷まして固める過程で結晶ができてしまいまうのです。

対策として、溶けた金属を振動させながら冷ます方法があります。振動させるには磁力を使います。

そのようにして作られた金属には通常観察される結晶が存在しません。こちらも「振動を使う」、という解決方法です。

農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2107/spe1_03.html

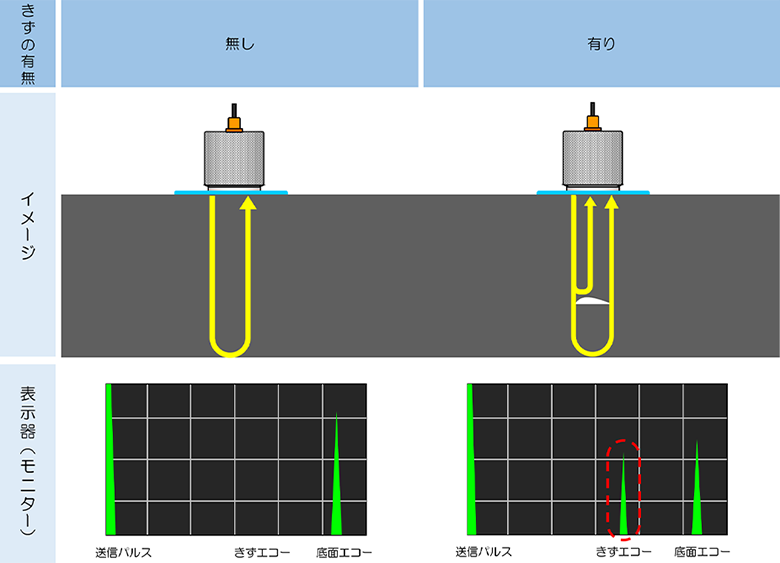

欠陥を温度変化に変えて観察

製品内部に生じた欠陥の有無を検査するために、しばしば超音波探傷法が用いられます。製品内部に生じた空隙などの欠陥で超音波が反射することを利用した検査方法です。

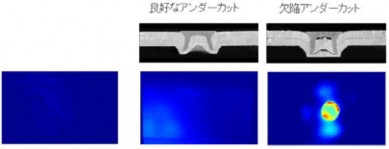

しかし超音波の反射が弱い欠陥もあります。例えば2つの部品が未接合であるものの、ぴったりと密着しているような場合です。このような場合は超音波の反射が微弱であるため、上述のような検査方法では欠陥の有無を検知することができません。

このような場合は、超音波励起サーモグラフィという手法を試してみるのが良いかもしれません。

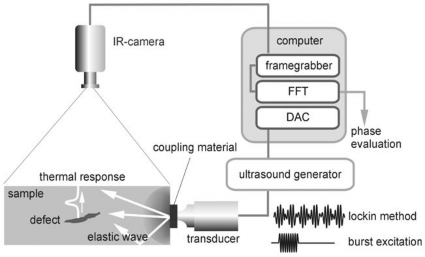

製品を超音波で振動させ、表面の温度変化をサーモグラフィで観察します。超音波の振動により、密着した2つの部品はミクロにこすれ合って発熱します。この発熱をサーモグラフィでとらえるのです。2つの部品がしっかりと接合されて一体化している場合はこすれ合うことはないため、摩擦熱を発生することはありません。

ダコタ・ジャパン

https://www.dakotajapan.com/product/u_f_detectors/principle/structure/

ケン・オートメーション

https://www.kenautomation.com/product/internal/technology/edevis_01.html