発明原理 No.28 | 機械的な仕組みを、非機械的な仕組みで置き換える

電気でON/OFFできるネオジム磁石

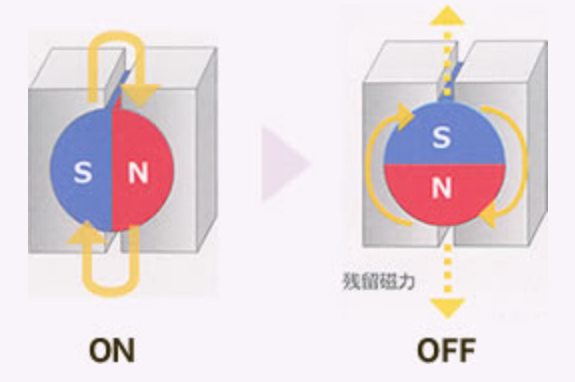

測定機の固定などに使われるマグネットベースはツマミを回すだけで磁力のON/OFFを切り替えることができます。

内部の磁石を回転させることでマグネットベースの外部に出る磁力をON/OFFします。OFFの時はN極から出た磁力線がマグネットベース内の部品(鉄製)を通ってS極に入ります。そのため外部へ磁力線が出ません。

ONの時はマグネットベース内部に設けられた空間の効果により、N極から出た磁力線がマグネットベース内部を通ってS極に入ることはできません。そのため磁力線はマグネットベースの外部に迂回します。これによりマグネットベースを鉄板などに固定できるようになるのです。

上記は磁力OFF時の磁力線の通り道として鉄製の部品を使った例ですが、鉄製の部品に代えてもうひとつの磁石を使った製品もあります。OFF時の磁力の漏れをより抑えることができます。

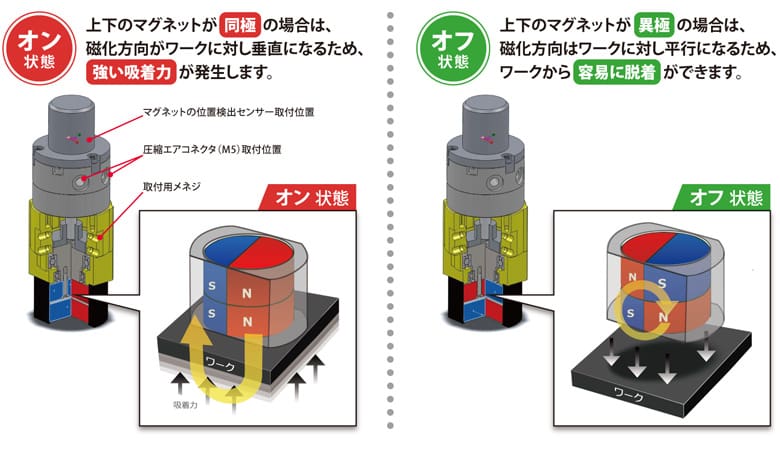

これらは手動で機械的に磁石を動かすことで磁力をON/OFFする商品です。一方、磁力をON/OFFする機構を装置に組み込むとき、磁力のON/OFFが電気的に制御できると便利です。

電磁石を使えば電気的なON/OFFは簡単ですが、磁力ONの状態を保つために電気を流し続ける必要があるのがデメリットです。

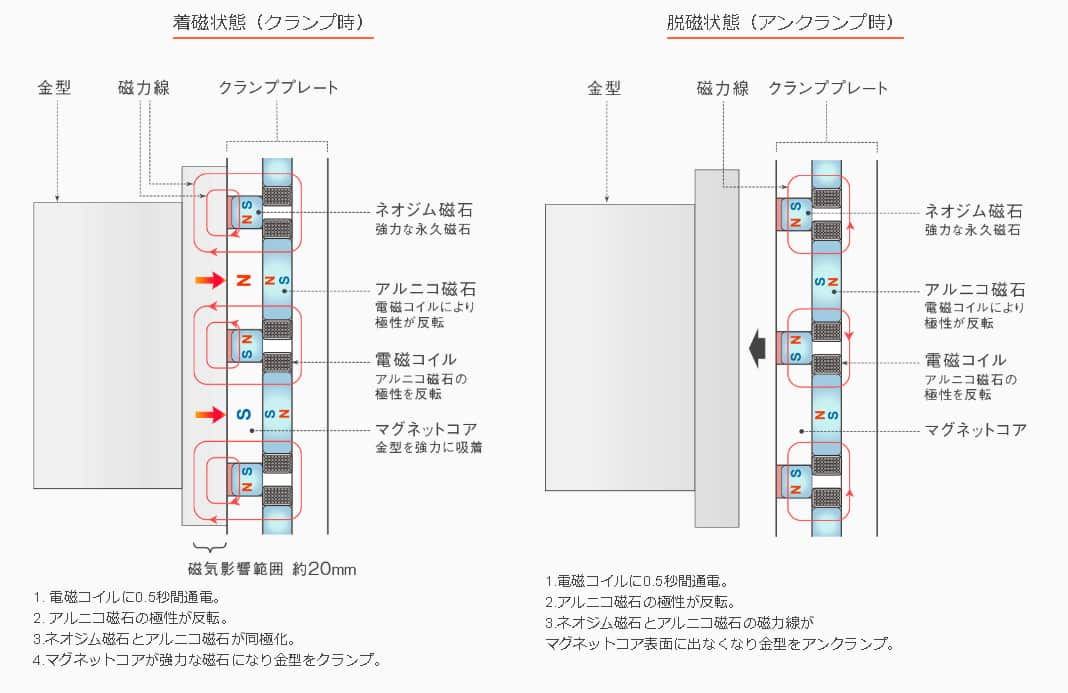

対策として、アルニコ磁石という、着磁や脱磁が容易な磁石を使う方法があります。この仕組みでは、電気を0.5秒間流すだけで磁力のON/OFFを切り替えることができます。

これは磁力を使って金型を装置に固定するときなどに使われる仕組みです。金型は交換する必要があるので、必要に応じて磁力をON/OFFする必要があります。

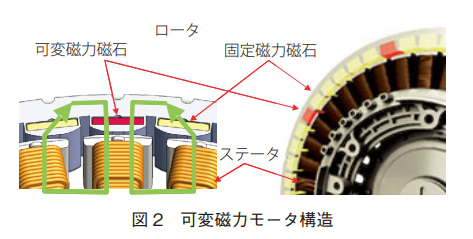

金型を装置に固定する磁力はネオジム磁石が発生する強力な磁力です。ただネオジム磁石を着磁したり脱磁したりするのは大変なので、ネオジム磁石の磁力の強さはそのままに、その通り道を変えます。

ここで活躍するのが着磁や脱磁が簡単なアルニコ磁石です。この磁石は近くのコイルに電流を流して発生させた磁力で着磁や脱磁ができます。

アルニコ磁石の極性(NSの向き)を変えることで、ネオジム磁石が発生する磁力の向かう先を変化させます。これにより、金型を吸着したり、吸着を解除したりできるようになります。

電気を流さなくても磁力を保てることは省エネルギーの観点でメリットですが、停電時でも金型が落下しないという安全上のメリットもあります。

同じような仕組みは、家庭用の洗濯機のモーターにも使われています。

モーターに使う磁石は、磁力が強い方が良いように思えます。しかし実際にはそうではありません。モーターの回転がゆっくりなときは、磁石の発する磁力は強い方が良いです。しかし、モーターが高速で回転するときには、強い磁力は回転の妨げになります。低速では強い磁石、高速では弱い磁石、が理想です。

そこで、東芝ホームアプライアンスは低速で高トルクが必要な洗濯工程では磁力を強く、高速回転が求められる脱水工程では磁力を弱くすることができるモーターを開発しました。着磁や脱磁が比較的容易なサマリウム・コバルト磁石を使っています。

前述の金型を固定する仕組みのように、コイルに一時的に電流を流すことでサマリウム・コバルト磁石を着磁したり脱磁したりしています。

杉原産業株式会社

https://www.sugisan.co.jp/products/value.html

株式会社レント

https://www.rent.co.jp/sanki/10data/mechigai_awase_magnet.htm

愛知産業株式会社

https://www.aichi-sangyo.co.jp/img/products/fig_Magswitch_gripper_mechanism03.jpg

パスカル株式会社

https://www.pascaleng.co.jp/jp/products/imm-2/mag_clamp_imm/magnetic_clamp/

東芝ホームアプライアンス

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejjournal/132/8/132_551/_pdf

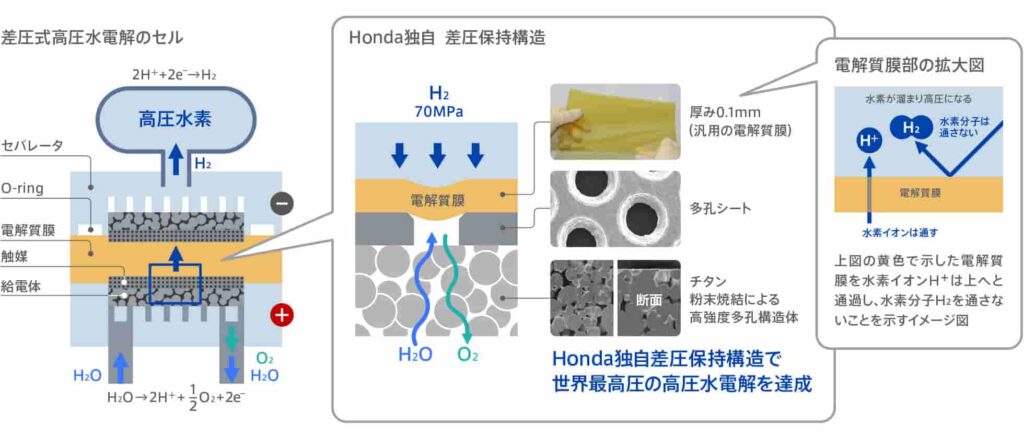

ポンプを使わず高圧をつくる

燃料電池自動車には燃料として水素が必要です。水素はガソリンに比べるとエネルギー密度が低いため、700気圧程度の高圧ガスにしてタンクに入れる必要があります。

ガスを高圧に圧縮するには、通常はポンプが使われますが、圧縮には大きなエネルギーが必要です。

ホンダはこの課題に対し、電気分解を利用することでポンプを使わずに高圧の水素を作る方法を考えました。

水を電気分解すると水素ができますが、このできた水素を電解質膜を使って水と分離します。水が水素に変わると、水素側の圧力が高くなるという仕組みです。

機械的なポンプのかわりに電気分解を使う、という解決方法です。

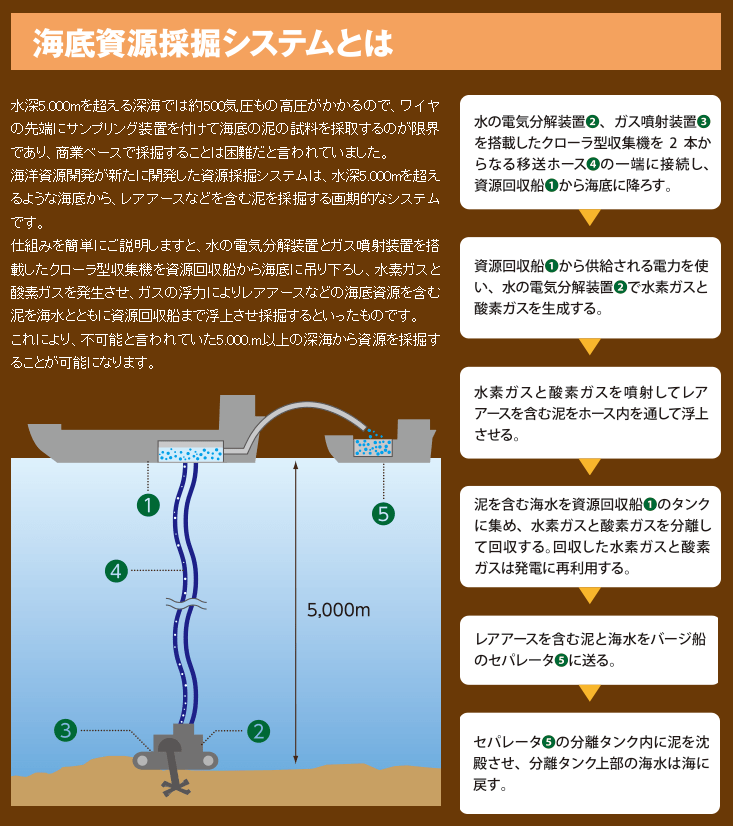

似たような事例をもうひとつご紹介します。海底の資源を水面まで上昇させるためのガスを、電気分解で作るという方法です。

海底は水圧がかかっているため高圧です。ここにガスを送り込むのは容易ではありませんが、海底で海水を電気分解することにより、その場でガスを作ることができます。この方法も、電気分解を使って高圧を作っているのです。

本田技研工業株式会社

https://global.honda/jp/tech/Circulative_renewable_energy_system/

海底資源開発株式会社

https://airdanshin.co.jp/house/kaitei/#kaitei01

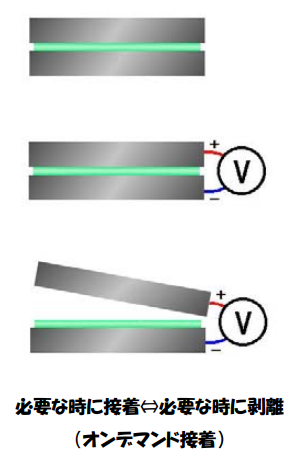

電圧をかけると剥がせる接着剤

接着剤は便利ですが、ねじやボルトのように分解したいときに簡単に分解できないことが難点です。強度が必要なときには剥がれず、剥がしたいときには簡単に剥がれる接着剤があれば便利です。

多くの人たちが、いろいろな原理の「剥がせる接着剤」の開発に取り組んできました。その中のひとつに、「電圧をかけると剥がせる接着剤」があります。

エレクトリリースという接着剤は、5Vから50Vの電圧を数秒から数分かけることで剥離させることができます。電圧をかけると接着剤中のイオンが移動し、接着界面で化学反応を起こして剥離します。

機械的な力で接着剤を剥がす代わりに電気の力で剥離させる、という解決方法です。

この反応は陽極側で起こります。そのため、このままだと陰極側は接着剤が付いたままです。しかし、プラスとマイナスを入れ替えてもう一度電圧をかけることで、一回目に陰極側だった面の接着剤も剥離することができます。

通常の使用において、接着剤に電圧がかかることはありません。そのため、使っているときには剥がれる心配がありません。

太陽金網株式会社

https://www.twc-net.co.jp/products/ElectRelease.html

電気の力でサビを防ぐ

サビの発生を防止するためには、機械的なバリアである「塗装」が一般的には用いられます。

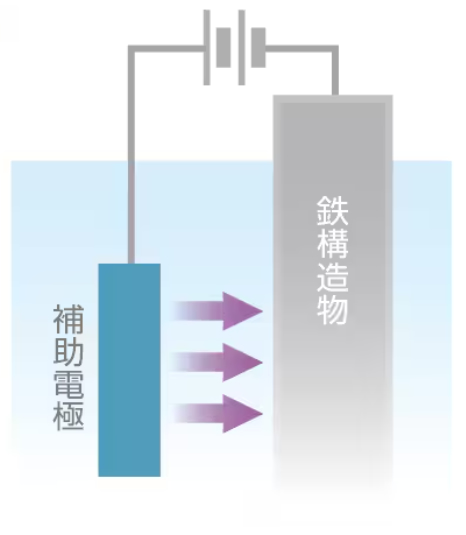

しかし、常に海水に曝される橋など、厳しい状況に置かれる構造物では電気を使ったサビ防止が行われることがあります。この方法は電気防食と呼ばれますが、塗装という機械的なバリアを、非機械的な「電気を使ったバリア」に置き換えていると考えることができます。

電気防食にも様々な方式が存在しますが、そのなかの一つは外部電源を使ってさびを防ぎたい構造物に電圧をかける方法です。サビが発生する現象は化学反応であり、そこには電子のやりとりが発生します。この電子の動きを外部電源を使って加えた電圧によって阻止するのです。

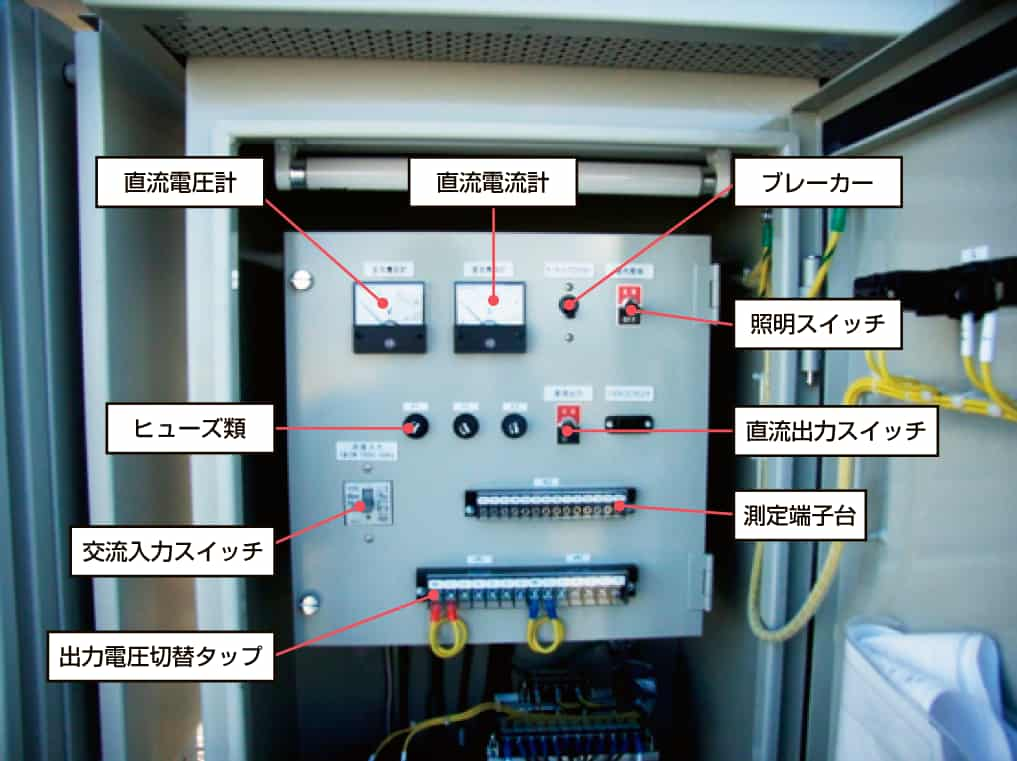

外部電源には下のようなものが使われています。一定方向に電流を流す必要があるので、電柱から受電した交流を直流に変換して用います。

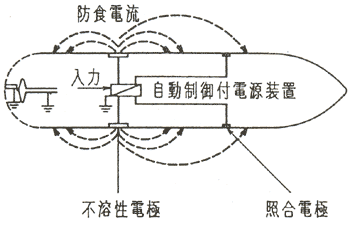

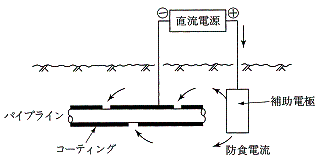

この技術は船や水道管などでも使われています。

塗装という機械的なバリアを、非機械的な「電気を使ったバリア」で置き換えた例でした。

TDK株式会社

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/hatena/020

CP工法研究会

https://www.cp-ken.jp/explanation/cathodicprotection.html

一般社団法人 日本船舶電装協会

http://denso.sokei.co.jp/pic/gisoKoji_picture_248_bosyoku.html

日本水道鋼管協会

https://www.wsp.gr.jp/qanda/taikei-c-2.html

自然の力でつくる金型

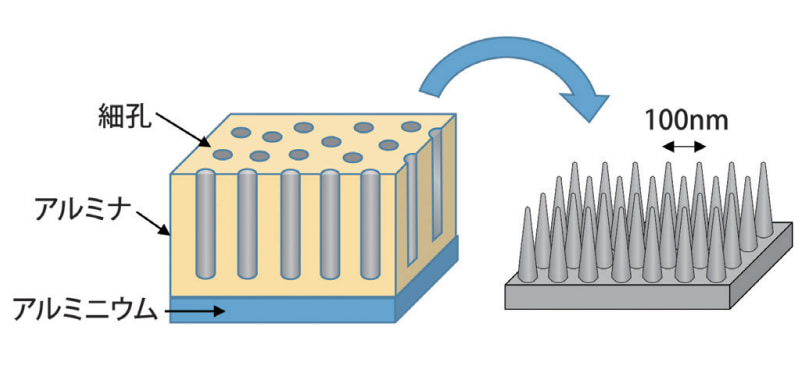

反射防止用フィルムはナノサイズの突起がたくさん並んだ構造をしています。このような構造はモスアイ(蛾の目)構造と呼ばれます。

このモスアイ構造をつくるための金型は、フィルムとは逆にナノサイズの穴がたくさん必要です。切削加工でこれだけ小さなの穴を無数に掘るのは現実的ではありません。それではどうやってこの穴をつくるのでしょうか?

光を使ったフォトリソグラフィーという方法もありますが、もうひとつの答えは自己組織化による方法です。自己組織化とは物体が自律的に構造を作り上げる現象をさします。モスアイ構造の場合はアルミの陽極酸化を利用します。陽極酸化とはアルマイトともよばれ、アルミの耐食性を向上させるために広くおこなわれている処理です。

アルミを電解液(硫酸やシュウ酸)に浸した状態で、アルミを陽極として電気を流します。すると、アルミ表面に自然に規則正しい細長い穴がたくさんできます。この穴を金型として使うのです。

切削という機械的な方法を、陽極酸化による自己組織化という非機械的な仕組みで置き換えるという解決方法です。

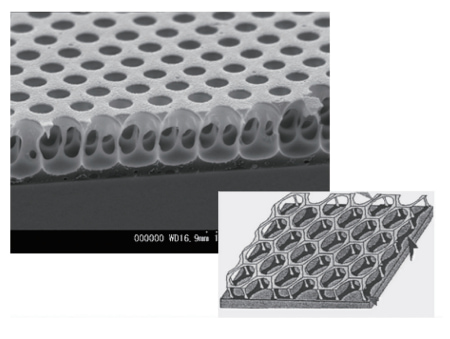

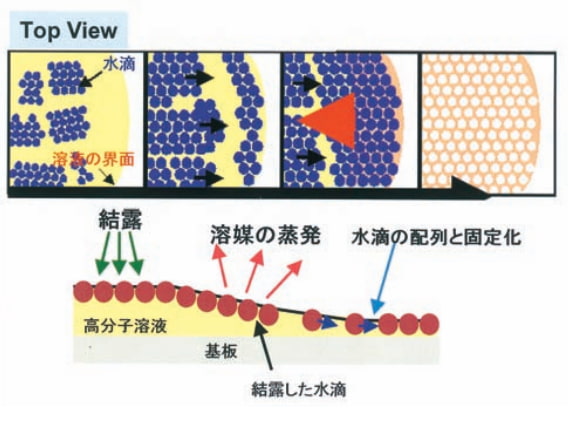

自己組織化を使って様々な微細で複雑な構造がつくられています。下の写真は水滴を鋳型とし、自己組織化を利用してつくられたハニカム構造です。結露を利用して水滴を規則正しく配列させています。細胞培養基材としての活用が期待されています。

産業技術総合研究所

https://www.nedo.go.jp/content/100804859.pdf

金属を浮遊させて熔かす

金属を融かすときは、高温に耐えられるセラミック製や黒鉛製のるつぼを使うことが一般的です。しかし、特殊な用途ではるつぼを使わず、金属を浮遊させた状態で溶かすことがあります。この方法は浮遊熔解と呼ばれています。

浮遊熔解では金属を融かすために高周波加熱を使います。このとき、加熱コイルの上半分と下半分で巻く方向を変えておきます。すると、コイルの中心に置かれた金属はコイルからの電磁力で浮遊し、そのまま加熱されて溶けます。

るつぼを使うことがないので、るつぼの成分が融けた金属に混入することがありません。高純度の試料を作りたいときに使われる手法です。

アロニクス

https://www.inductionheating.jp/application/use/levitation/

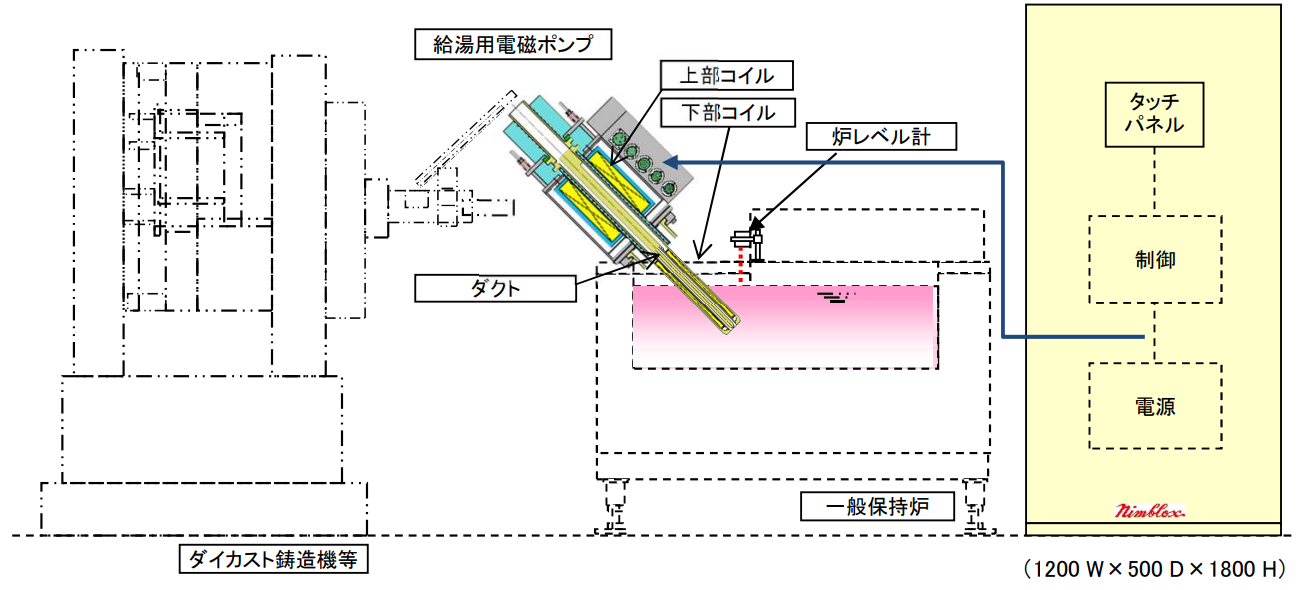

融けたアルミを磁力で運ぶ

アルミの鋳造では溶けたアルミをポンプで運ぶ場合があります。このポンプは700℃程度の高温に曝されます。羽を回すタイプのポンプにとっては大変厳しい使用環境です。

そこで、回転機構を持たないポンプが使われます。パイプの外側に配置したコイルから発生する磁力を使ってアルミを運ぶのです。可動部が無いため故障の心配が小さく、保守も容易です。

アルミは磁石につきませんが、磁力を使って動かすことができます。アルミに磁力を与えると、アルミの中に電流が流れます。この電流は、外から加えた磁力と作用しあってアルミを動かす力を生み出します。フレミング左手の法則です。

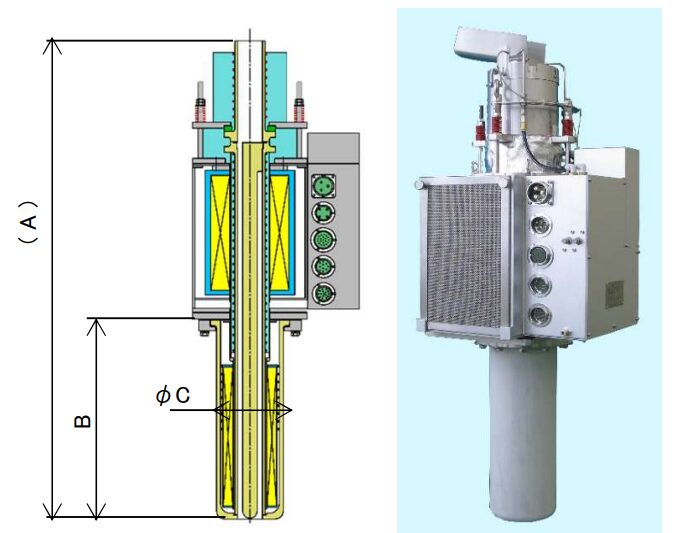

黄色い部分が磁力を生み出すコイルを示しています。

出典:https://sukegawadenki.co.jp/assets/download/catalog/nimblox_alip_30s.pdf#:~:text=%EF%BC%91%EF%BC%8E%E7%89%B9%E9%95%B7.%20%E3%80%90%20%E5%88%B6%E5%BE%A1%E6%80%A7%20%E3%80%91.

「機械的な仕組みを、非機械的な仕組みで置き換える」という解決方法です。今回は機械的な回転式のポンプを、非機械的な磁力を使ったポンプで置き換えています。

助川電気工業

https://sukegawadenki.co.jp/assets/download/catalog/nimblox_alip_80p.pdf

溶けたスズがあふれるのを磁力で防ぐ

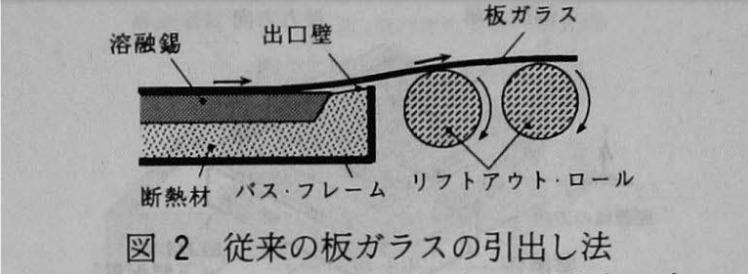

平坦なガラス板を作る方法としてフロート法が知られています。熱せられて液体となったスズの上に融けたガラスを流し入れて固める方法です。溶けたスズの上面は平坦なため、その上で固まるガラスも平坦になります。

問題は、融けたスズの上で固まったガラス板を取り出す時です。

融けたスズを入れた容器はの壁は、スズが容器からあふれ出ないようにスズの液面より高くなっています。そのため、出来上がったまだ柔らかいガラスを引き出す際に、ガラスはその壁を乗り越えて容器の外に出る必要があります。このときガラスが曲がってしまいます。

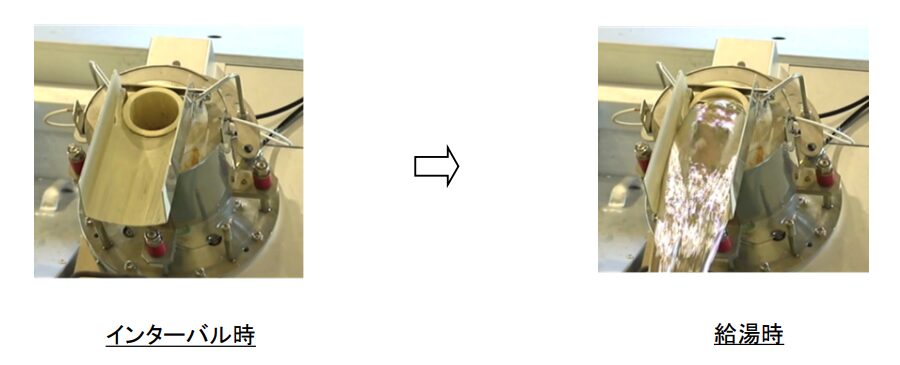

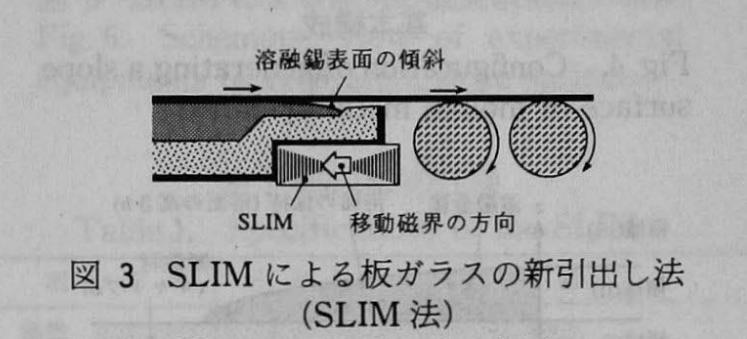

そこで、機械的な壁に変えて磁力を使います。具体的には、融けたスズの外周部に磁力を作用させます。

この磁力の作用でスズの中に電流が発生します。この電流は磁力を発生させ、外部から加えた磁力と作用しあうことでスズに力が加わります。

この力で溶けたスズが容器から漏れ出すことを防いでいるのです。

「機械的な仕組みを、非機械的な仕組みで置き換える」という解決方法です。今回のケースは、溶けたスズをせき止める壁を、磁力を使った仕組みで置き換えています。

電気学会論文誌

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejias1987/112/12/112_12_1164/_pdf/-char/ja

磁力で減衰力を調整するショックアブソーバー

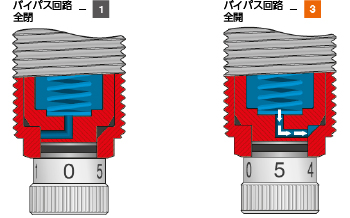

ショックアブソーバーの減衰力は、内部を流れる油が通過する通路(オリフィス)を機械的に開いたり閉じたりすることで調整できます。

一方、オリフィスの開閉は行わずに油の粘性を変化させて減衰力を調整する方法もあります。

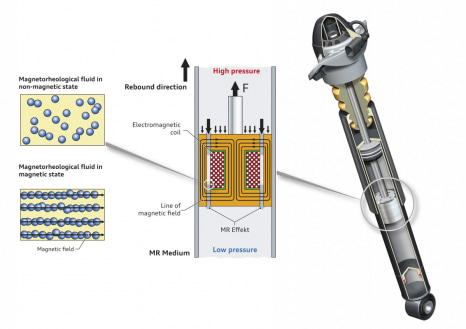

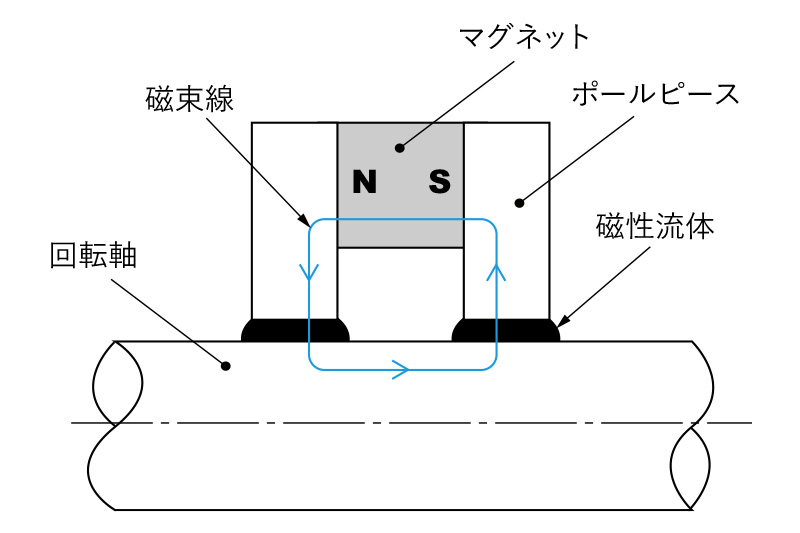

磁性体の粉末を含んだ油(磁性流体)と、磁力を発生させるためのコイルを使います。磁性流体に磁力を作用させることで、粘性を上げることができます。この粘性の変化を利用して減衰力を調製します。

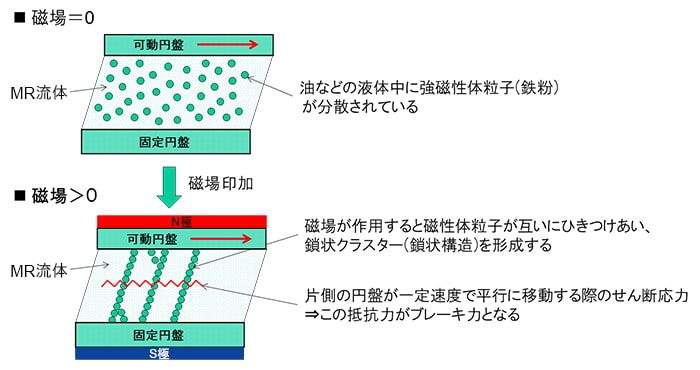

同様の仕組みはブレーキにも使われています。

固定円盤と可動円盤で挟んだ磁性流体に磁力を加えると、磁性流体の粘性が上がって抵抗となりブレーキをかけることができます。

AUDI AG.

https://www.audi-technology-portal.de/en/chassis/suspension-control-systems/audi-magnetic-ride_en

曙ブレーキ工業株式会社

https://www.akebono-brake.com/static/news/2016/08/10/n20160810_01.html

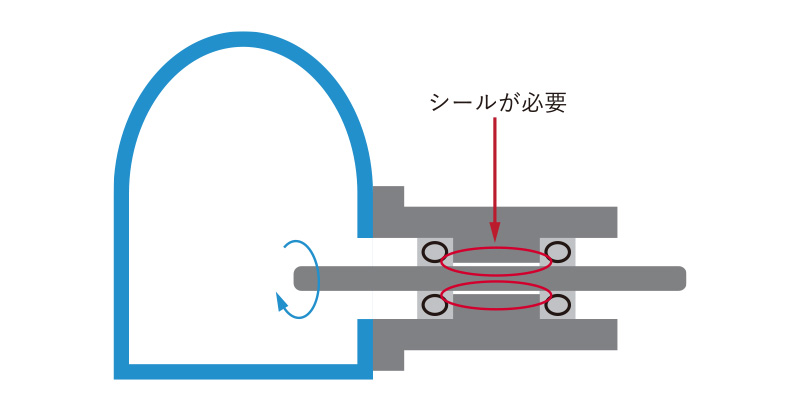

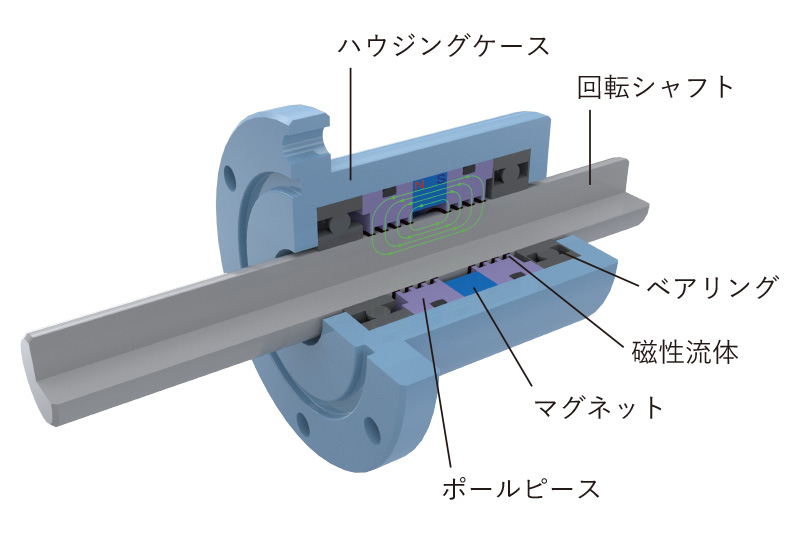

液体を使って密閉

真空チャンバーの中に回転を伝えるとき、軸の隙間を通して空気が入ってこないようにする対策が必要です。Oリングなどを使って軸を強固に締め付けることも考えられますが、軸の回転によってOリングがすくに摩耗してしまうことが問題です。

そこで、磁性流体を使ったシール機構が使われます。本体と軸の間に磁性流体を設けます。そして、磁石を使って磁性流体が失われないように保持します。

磁性流体は磁性体の粉末を液体に分散させたものです。このような用途で用いられる磁性流体では、真空引きで液体が蒸発してしまわないように、蒸発しにくい(蒸気圧の低い)ものが使われます。

このような磁性流体を使ったシール機構はハードディスクや釣りのリールにも使われています。ハードディスクの場合は防塵、釣りのリールの場合は防水が目的です。

リガク

https://www.rigaku-mechatronics.com/wp-content/themes/rm_temp/img/technology/seal/img02.jpg

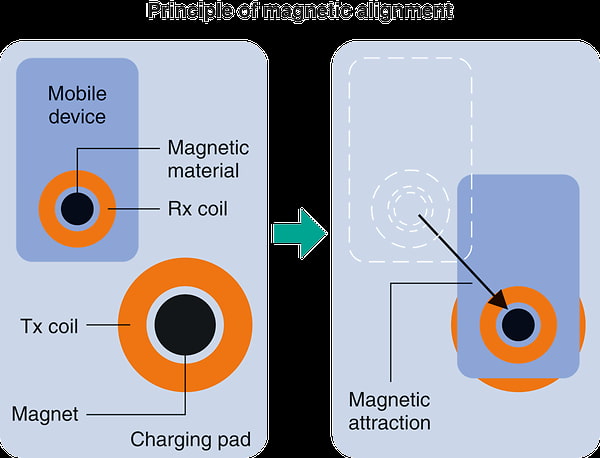

磁石で位置決め 非接触充電

電磁力を使った非接触充電では、電力を送る側の送信コイルと、充電される側の受信コイルを向かい合わせて電力を伝送します。このとき、二つのコイルの位置関係がずれていると、効率よく電気を送ることができません。

そこで、磁石を使って二つのコイルの位置関係を合わせる方法が考え出されました。一方のコイルの中心には磁石を、もう一方のコイルの中心には磁石に吸着する磁性体を設けます。

だいたいの位置関係でコイルを置くと、それぞれのコイルに仕込んだ磁石と磁性体が引き寄せあって、電力伝送に一番都合の良い位置に移動します。

機械的な位置決めに代えて磁力を使う、という解決方法です。

TDK Electronics

https://www.tdk-electronics.tdk.com/ja/385484/tech-library/articles/applications-cases/applications-cases/%E8%B6%85%E8%96%84%E5%9E%8B-

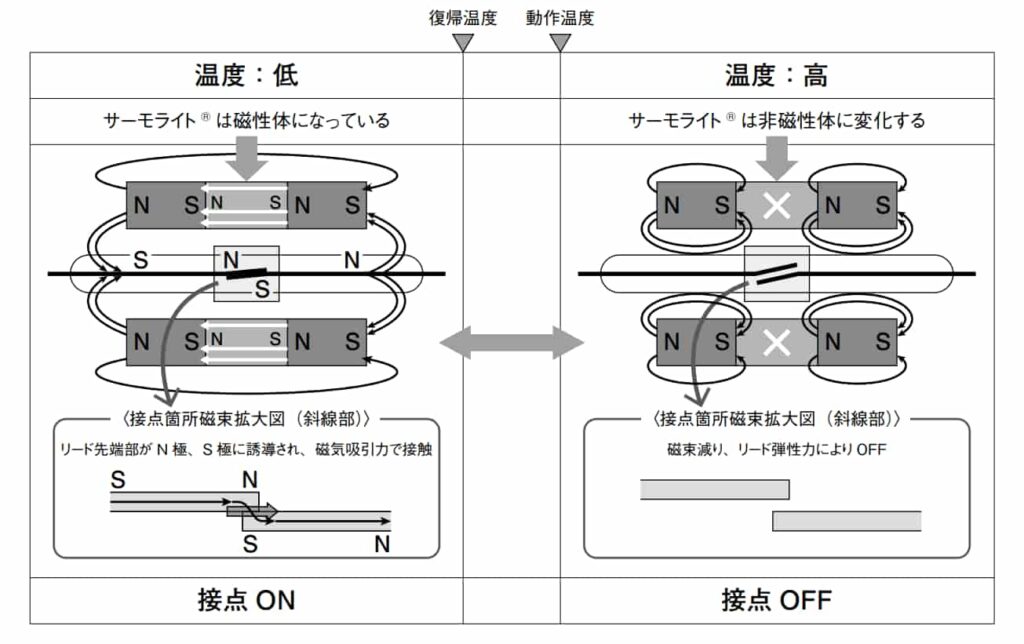

磁石を使って温度をみる

刀鍛冶は赤熱した鉄の色で焼き入れ温度を見極めます。一方、色の変化に頼らずに温度を知る方法もあります。それは、鉄が磁石につくか、つかないかで判断する方法です。

鉄を加熱していくと、ある温度を境に磁石につかなくなります。その温度は約770℃です。一方、焼き入れに適した温度は800℃から900℃です。鉄に磁石がつくようでは加熱不足です。磁石がつかなくなることで、焼き入れ温度付近に達したことが分かります。

同様の原理を利用したものに、サーマルリードスイッチがあります。常温では磁力の作用でリードスイッチが導通し、高温になると磁力の作用が失われて電気が流れなくなります。

このリードスイッチには温度の変化で磁力を通したり、通さなかったり変化する感温フェライトというものが使われています。磁石の強さ自体は変わりませんが、磁力の通り道が変わることでリードスイッチが接触したり離れたりするのです。マグネットクランプと同様の考え方です。

このような「磁石がつかなくなる温度」はキュリー温度よばれます。

キュリー温度を境にした磁気特性の変化を利用したものにキュリーエンジンがあります。キュリーエンジンは、温度によって鉄などが磁石についたり、つかなくなったりすることを利用した動力発生機構です。

TDK株式会社

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/ninja/046

NECトーキン

https://suzushoweb.com/pdf_file/434f497667b48.pdf

ソフトなロボットハンド

ロボットは柔らかいものを持つのが苦手です。硬いロボットハンドではトマトのようなやわらかいものは潰してしまいます。そこで、シュマルツは、中空のゴムでロボットハンドの指を作りました。指の中の空気を出し入れすることで、握ったり開いたりできます。

ロボットハンドを機械的に動かす代わりに空気圧を使っています。

消しゴムのカスを磁石で掃除 磁石につく消しゴム

消しゴムのカスを掃除するのは大変ですが、鉄粉入りの消しゴムなら磁石を近づけるだけで掃除ができます。

ほうきを使って機械的に掃除をするかわりに磁力を使う、という解決方法です。